Walker Evans

沃克·埃文斯

1903年出生在密苏里州的一个富裕家庭,父亲是一名广告总监。他少年时居住在托莱多 (俄亥俄州)、芝加哥和纽约。1922年毕业于马萨诸塞州菲利普斯学院。在威廉姆斯学院学习一年法国文学,在退学之前花费了大量时间泡在图书馆。1926年在巴黎待了一年之后返回美国,加入前卫人物的行列,约翰·齐弗、哈特·克莱恩和林肯·柯尔斯坦都是他的要好朋友。1927年至1929年是华尔街一家股票经纪公司的一名文员。1928年开始对摄影感兴趣,最为出名的是他为农场安全管理局 (FSA) 拍摄的一组反映美国大萧条时期的社会现象组图。当时拍摄的照片大多数使用大尺寸规格,即8x10-英寸 照相机。他曾经说过成为一名摄影师的目标是能拍出带有"文学,权威,超越"的照片。他的大多数作品被作为永久展览或回顾主题被置放在诸如大都会艺术博物馆或者乔治·伊士曼博物馆之内。

沃克·埃文斯

1903年11月3日-1975年4月10日

埃文斯的作品对大萧条时期农业安全管理局(Farm Security Administration)的照片产生了十分重要的影响,还包括本·沙恩(Ben Shahn,埃文斯教他摄影)、海伦·莱维特(Helen Levitt)、哈里·卡拉汉(Harry Callahan),以及20世纪五六十年代的主要摄影师,特别是罗伯特·弗兰克(Robert Frank)、李·弗里德兰德(Lee Friedlander,他说,不知道有多少比埃文斯年轻的摄影师们会不受他的影响)以及加里·温诺格兰德(Garry Winogrand,他曾经说,埃文斯的《美国影像》一书让他第一次意识到摄影可以与智慧相接)等人。

1926至1927年,他曾就读于巴黎的索邦大学,之后在纽约定居,结识了他的导师、《猎犬与号角》杂志的主管--林肯·柯尔斯坦。埃文斯自学成才,最初完成了一些指派性任务,令他得以完善了自己的纪实风格。他的足迹遍布美国全境,对建筑、日常物品、广告布告板和肖像摄影感兴趣。

1931年,他与柯尔斯坦和约翰·布鲁克斯一起拍摄了维多利亚时代的建筑的照片,1933年,这一系列照片在纽约现代艺术博物馆进行了展出。

1935至1937年,他为一农业安全局(FSA)服务,但他违抗罗伊·埃默森·斯特赖克的指示,反对任何形式的政治介入,对美洲人及其环境进行了公正的调查。

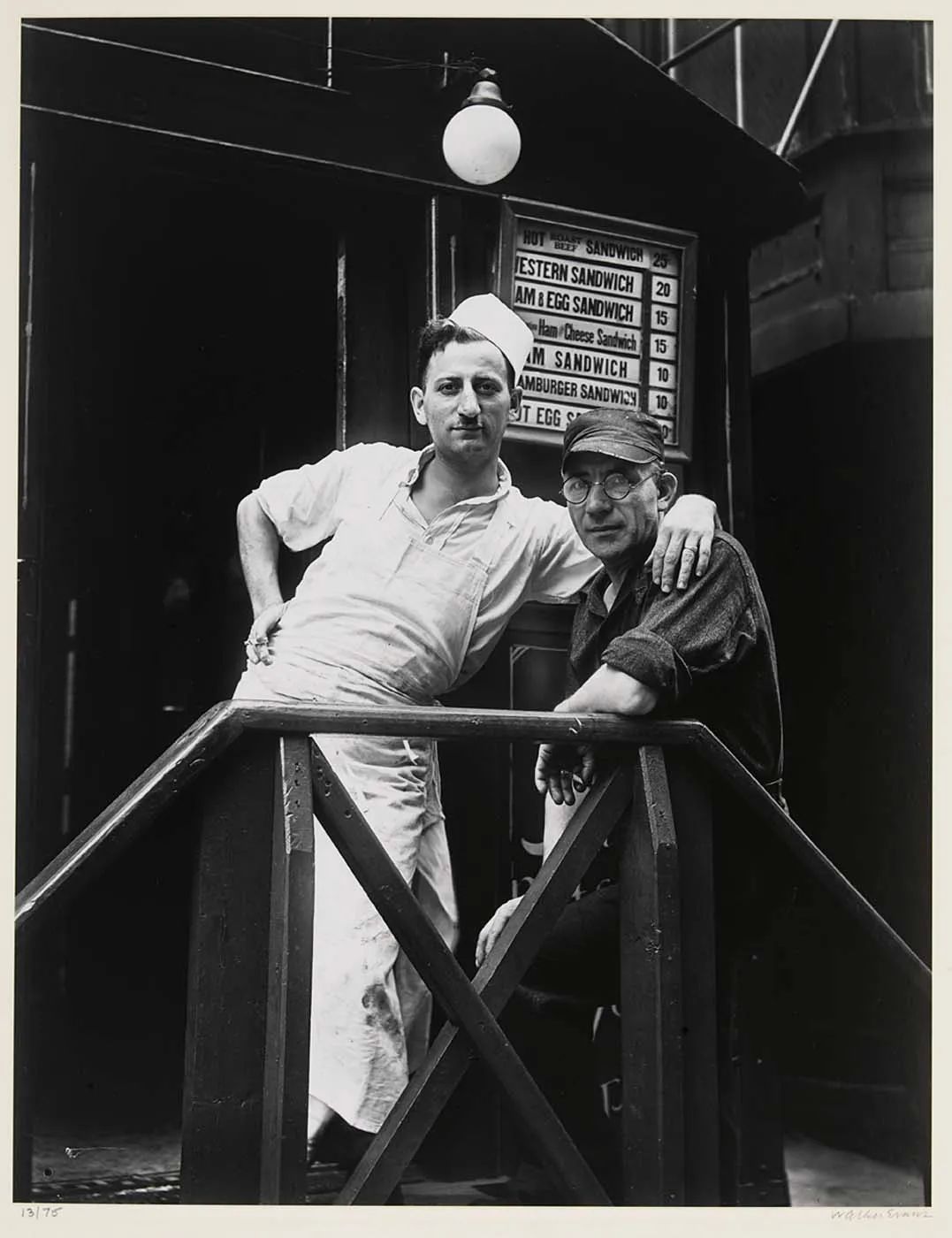

1938年,纽约现代艺术博物馆举办了一场名为“沃克·埃文斯:美洲影像”(Walker Evans: American Photographs)的展览,展出了他为FSA拍摄的一些照片。这次的展览图录之后成为摄影史上的一个里程碑,并在随后进行了三次再版,图录中收录了一篇柯尔斯坦撰写的文章。

除委托工作之外,埃文斯还开始与《财富》杂志开展卓有成效的合作,并在1945年加入该杂志,担任图片编辑职务,直至1965年。他的摄影书《现在让我们来赞美名人》(Let Us Now Praise Famous Men,1941)记录了三个佃农家庭的生活,而且就是《财富》杂志指派任务的创作成果。

埃文斯拒绝将摄影政治化,以及利用摄影进行宣讲和鼓吹,这样就使得职业摄影师与非职业摄影师、观看者与被观看者之间的差异变得平等起来。埃文斯坚持认为,人类作为自身本来就具有足够的价值,不应该遭到他人的反对,更不应该去反对自身,应根据他们自身的条件和状况进行拍摄,而不是去强加某种慈善的、带有偏见的目光,以及下意识地用阶级概念去打量他们。

《美国影像》

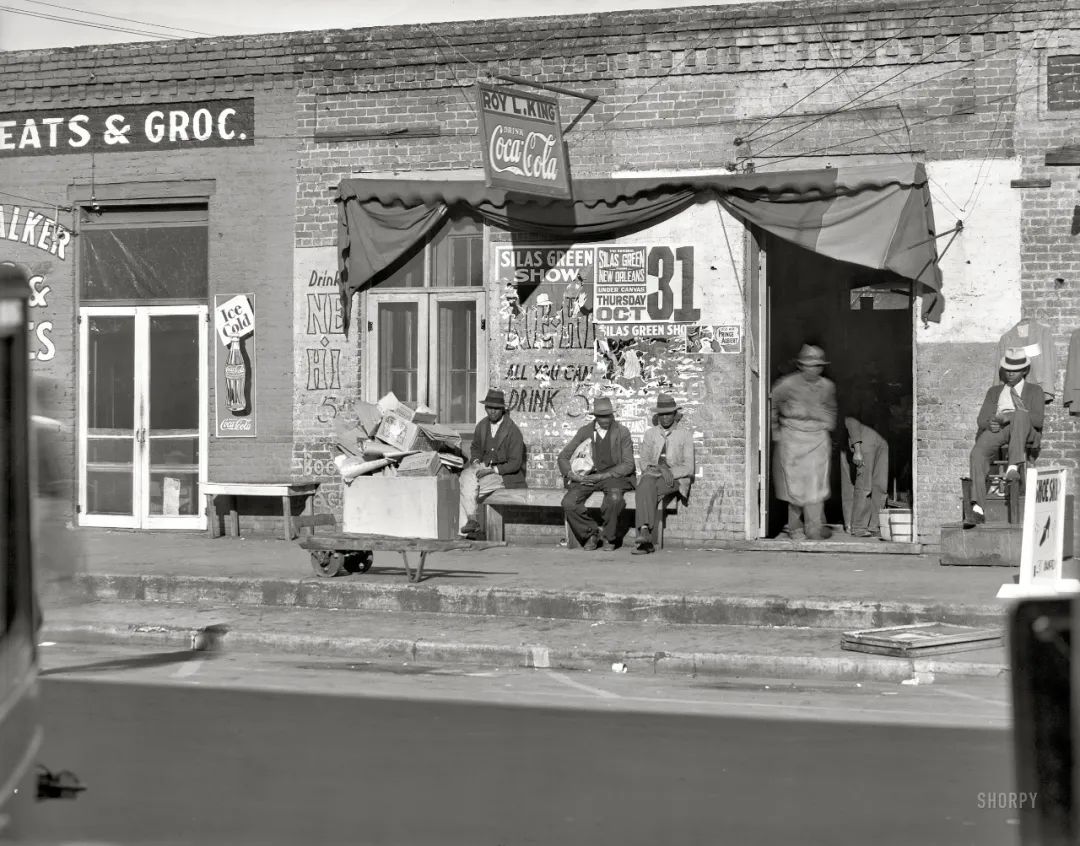

1938年,纽约现代艺术博物馆为埃文斯举办了名叫《美国影像》的个展。这是这个博物馆第一次为摄影家举办摄影个人展览。这一展览肯定了埃文斯在摄影上的巨大成就,并奠定了他在美国摄影史上不可动摇的历史地位。他的照片初看上去让人感到惊人的平淡。人们看不到在过去的新闻摄影和艺术摄影中常见的视觉冲击力,也看不到任何光影的魔法和构图的奇妙。它以简洁、直接、清晰的影像语言描绘着大萧条时期美国的现状。他的冷静、不动声色的影像视觉,也让他的摄影具有着观念和记录的双重性色彩。

埃文斯用单纯的目光和独有的思维方式记录着美国,把偶然发生的、日常的、平淡无奇的事物提升为特别的、永久的象征符号。它是那样一丝不苟的正面描绘,温和而不动声色的把事实堆砌在照片之中。埃文斯的照片并不试图告诉你什么事情,但你毫无疑问可以读到很多信息。

埃文斯喜欢使用8x10的大画��幅相机,他的照片通常都是从人眼高度平视,横平竖直,影调普遍偏灰,而且他的照片似乎在刻意的避免故事性。他拍的街景照片通常没有人,就算有人也不是处在画面的重要地位。这种风格在埃文斯之前基本是没有多少人喜欢,甚至没多少人知道。而在埃文斯之后,这种风格迅速占据了西方艺术摄影的重要位置,之后的罗伯特·弗兰克和罗伯特·亚当斯都是这种风格的代表人物。提起法国摄影师都会想到布列松,但是同期说到美国摄影师便是埃文斯。他的摄影视觉代表了当时美国摄影史最好的部分。他的摄影风格深刻的影响了当时众多的摄影大师,也对美国后来的摄影艺术甚至世界的艺术潮流都有着巨大影响。

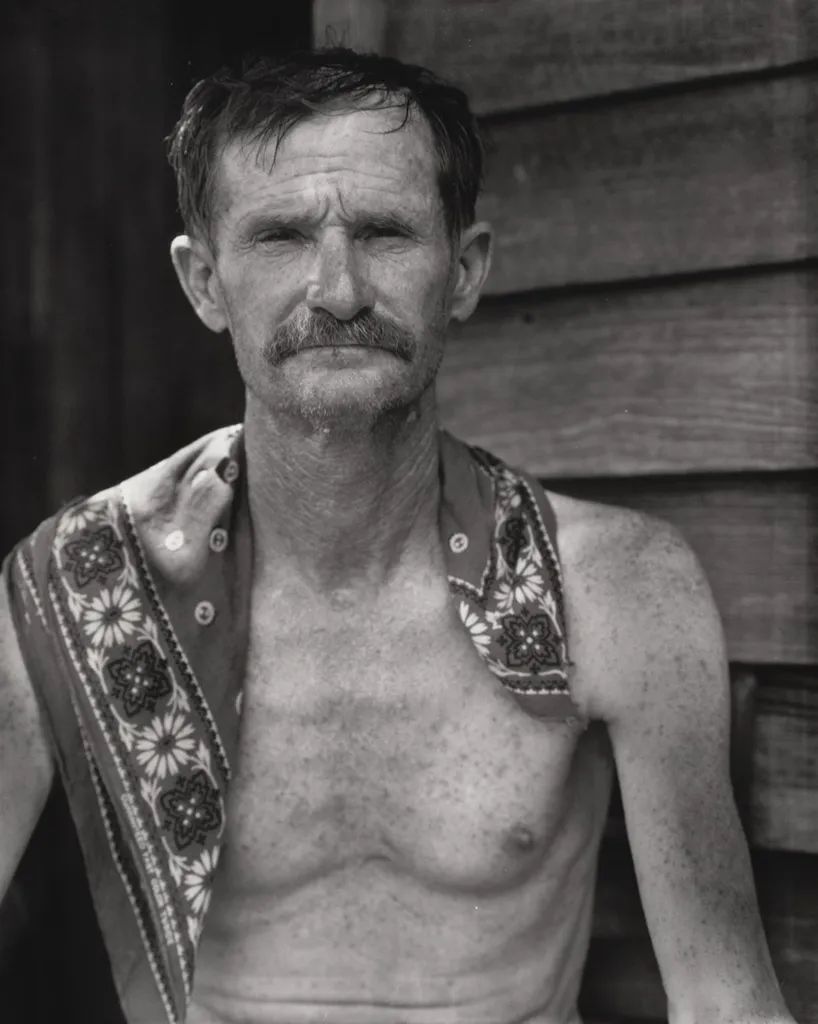

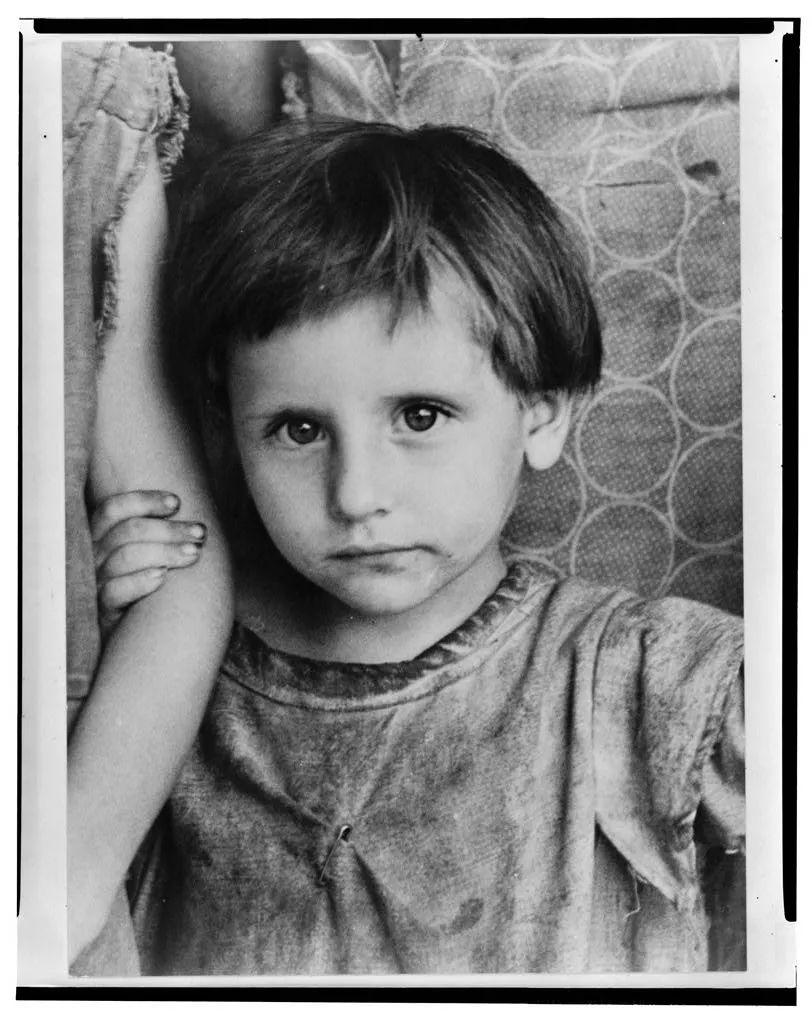

美国重新安置局委托并收集照片,其想法是要披露整个国家的生活和工作条件。这些照片要用于公共收藏,因此管理当局对于选址和任务都非常明确。埃文斯一开始是拍摄西弗尼吉亚的煤矿业城镇和宾夕法尼亚的工业城镇。此后,他主要是在东南各州拍摄--密西西比、佐治亚、路易斯安那、南卡罗莱纳和亚拉巴马。埃文斯比他的同事工作得更刻苦,但成效不佳,引起了管理层的反感,于是在 1936年夏天,他被借调到《财富》杂志,报道亚拉巴马州三个佃耕家庭的生活。作家詹姆斯·艾吉和他一同前往。他们和这几个佃耕��家庭一起度过了两个月,但最后成果却不被《财富》杂志所接受。

《艾莉·梅·巴勒斯,棉花佃农的妻子,亚拉巴马州黑尔县》,明胶银印,12.7×10.16cm,1936年

在她坦率、不加修饰的姿态和顽强的毅力之中,艾莉·梅·巴勒斯的形象从她身后的墙壁中获得了视觉支持。事实上,这两者似乎是紧密联系在一起的,墙壁造了我们对于她的看法。就像这面墙显示了当我们“以自己的方式”看它们时,简单和缺乏可以获得审美价值,我们也用新的眼光看待艾莉·梅·巴勒斯。这面有图案的墙激励我们重新审视她,认识到她“纯粹的存在”,一眼望去,我们可能会觉得这只是一种匮乏。

在这些肖像面前,我们也��许会对人物做些猜测,但实际上并不会有多少了解。他们也许是市民,我们理所当然地觉得,我们应该能够了解他们,但是埃文斯决不允许如此。20世纪 50 年后的后现代主义摄影师们很享受这样一种僵局,但是在1941年时,它有点儿格格不入。1929年,埃文斯曾短暂地考虑过这个想法,可以成为一位都市摄影师,能够用张扬的举动来再现城市。虽然他很快就把这个想法放在一边,但地铁照片确实重新回到了1929年。列车的金属框架吱作响,发出沉闷的噪声。为了忍受旅途的沉闷,乘客们要么自顾自地出神,要么埋首在报纸中。即便是唱歌的手风琴手也不例外。此时,埃文斯处理的是很容易被当成是“世界的嘈杂声音的一类场景,它们貌似掩盖了令埃文斯一直为之着迷的神圣气氛与静谧。

评论

耶鲁大学艺术学院院长理查德·本森(Richard Benson)认为,沃克·埃文斯(Walker Evans,1903—1975年)是我们这个时代伟大的艺术家。本森曾经为埃文斯印制过底片,如果谈及毕加索,他或许会有些避重就轻,但若把语境仅仅限定在美国摄影或是美国艺术上,就很难不同意他的观点了。埃文斯将整个国家的生存状态从被低估和忽视中解救了出来。破败和遗弃的建筑、手绘招牌上的零星字母、有序的停车坪、杂乱的理发店、空荡的街道、垃圾回收站、废弃的汽车以及疲倦的面容,在埃文斯拍下它们之前,这些事物根本没有什么自命不凡的地位可言。恰恰在没有人关注到这一切时,埃文斯意识到并创造了无名之物的尊严和无名之辈的成就。

埃文斯经由审美形式构造的 “纯粹的存在”中被予以精神的模式化。在这里,观者对其最主要的印象并不是“贫困”,而是“人类在贫困中的忍辱负重”。埃文斯以赋予穷人尊严的方式来刻画大萧条时期的这一特殊群体。对于埃文斯而言,与世界上的所有现象一样,“被遗忘的人”值得获得人们充分的关注。他们经由埃文斯手中相机的视觉描绘,被证明是一个由无数普通人组成的国家社区的一部分。专注于他们“纯粹的存在”的美学--这一点恰恰掩盖了 FSA 纪实摄影师们基于政治或其他要素将“被遗忘的人”工具化的企图。 对于审美主义的追求同样体现在沃克·埃文斯对于贫穷地区环境的拍摄中。在这些摄影中,埃文斯力求塑造一个整洁、有序、静谧的现实状态。“在亚拉巴马州的佃农家中进行拍摄时,他偶尔会搬动他们的物品或安排人来搬动它们。当一个场景太过杂乱而不符合他的意图时,他就把物体移走;必要时,他便增加其他物体以达到某种平衡。”"显然,埃文斯对于拍摄对象的首要诉求是有序和平衡。其次,埃文斯凭借家中布局的几何化塑造、清晰硬朗的线条和明朗对比的黑白光影,创造出佃农家中纯洁而干净的视觉印象(图2-4、图2-5),其完全不同于雅各布·里斯镜头下肮脏、阴暗、混乱的贫民窟。从而消除了弥漫于以往“贫困”主题纪实摄影中的黑暗污点。埃文斯对于“贫困”主题纪实摄影生产的有意审美化的目的在于以视觉的方式重构现实,并赋予其特定意义,即大萧条之下,穷人们的家中并不是杂乱无章、幽暗难堪的恰恰相反,它依然是整洁有序的。同样的意图在埃文斯对于贫困地区建筑和街景的拍摄中依旧发挥作用,甚至再次强化了这一意图。在埃文斯的 FSA 纪实摄影作品中,对于“贫困”的传达呈现出一些反复出现的审美形式特征,进而聚合成一种独特的、统一的外观。这种独特的、统一的外观在纪实摄影中往往被画面叙事所遮蔽,从而几乎不被人们注意到。与此同时,当埃文斯以摄影媒介审视穷人的“现实”时,现代主义美学所呈现给我们的不再是以往摄影师们前往另一处不熟悉之地的探险拍摄过程中形成的居高临下的同情,而是在田园模式之下对于这一特定群体的现实想象因而,沃克·埃文斯镜头下的世界俨然成为一个程式化的、非等级化的世界。——吴晶莹《大萧条的面孔》

《摄影的重生》

《摄影的重生》(沃克·埃文斯 著,1931年)

摄影的真义在它被发现之后迅速湮没了。这事件仅仅是一部存世的相机与图像显影、定影之间的连结。在应用时,如此实用的发明必然与当代视觉中特有的不诚实发生间接的关联。十九世纪后半叶出现了那个奇特的人物,艺术摄影家。他其实是身怀一套神奇把戏的画家,且并不成功。在今天,他的传统并未消逝,人们仍旧聚到俱乐部里展览照片:朦胧的十月小巷,雪景,反射面的光影,拿着水晶球的年轻姑娘。这些团体对作为艺术的摄影满腹怀疑,大声抗议。于是其中一个在审的选集里出现了血泊中的尸体,因为你们喜欢美好的东西。

突然,为过往招魂的古怪仪式,与俯瞰数十年层累历史的窗户之间产生了区别。时间要素进入摄影,成为观察者揣测的起点。在时间中的实际实验,在空间中的实际实验,这恰恰迎合了战后的心态。正如相机能够反映转瞬的机会、失序、奇观与实验,它也能兼顾时空,无怪乎摄影已然勃兴——摄影史的第三阶段。

在过去一个世纪中远离了这种困惑的人们被重新注意。尤金·阿杰(Eugene Atget)的创作贯穿了一段摄影完全颓废的时期。他确乎孑然一身,他的故事则略显难解。很显然,他对拍摄巴黎及其市郊之外的一切都不以为意;但是,他对自己留下的丰碑有何愿景,我们不得而知。从他的照片中有可能读出许多他从未自明的内容。他的某些作品会让最正统的超现实主义者加以抨击。他的一般调性是抒情地理解街道,观察得训练有素,独到地感知光泽,眼睛发现细节,在此之上创造的诗歌并非“街道之诗”或“巴黎之诗”,而是阿杰本人的投影。出版的复制品极端令人失望。它们以及排印和装帧,让书看起来像是其他出版物的盗版。

如果人们认为摄影没有操作者,美国确实是摄影的天然家园。除了爱德华·斯泰肯(Edward Steichen)编造的一本书正摆在现在的书架上,美国的问题陈腐不堪,糟糕到令人不忍复述。斯泰肯的作品是脱轨的,复现了技术的精湛与心灵的虚无。换句话说,他的一般调性是金钱,理解广告价值,独到地感知暴发户的优雅,出色的技术,在此之上创造了一个冷酷而肤浅的世界,现代美国的冷酷与肤浅,而这一切与任何人无关。作品的出版物作为克莱斯勒时期的映像,承载着趣味的颠倒。

战后德国在没有金钱干涉的情况下对摄影开展了大量彻底的实验。浪漫艺术摄影被新事物的洪流摧毁,而这些新事物又因之失去了力量。尽管德国尚未出现大师,媒介却得到了拓展和坚持。德国摄影的新生是带有政治底色的出版冒险。伦格尔·帕奇(Renger Patzsch)的摄影书里有上百张作品,在商店里浏览时令人兴奋,带回家后却叫人失望。他的作品是一种照片的方法,但恰恰是他的方法表明“绘画已经不再必要,世界可以被拍摄。”绕回了摄影的中级阶段。

《照片之眼》(Photo-eye)是一本神经过敏的重要作品。它的编者不仅将世界视作美丽的,而同样是令人兴奋的,残忍的和怪异的。

在社会和说教的意图上,这是一本“新”摄影的选集;然而它的编辑者知道去哪里寻找素材,印出新闻摄影、航空摄影、微观摄影、天文摄影、照片蒙太奇、无相机摄影、多重曝光和负相的范例。这些照片由一篇散文引介,必须引用如下:

照相机等工具的发展对人类历史的重要性在于,取得的结果日益复杂,而器具的操作愈发简单。认为为了减轻所有努力采取的“捷径”只会让人类更加迟钝和懒惰,不过是浪漫主义的小调,精神斗争只不过换了一个场所。……是否必须精通摄影器材才能成为优秀的摄影师?绝非如此:正如其他表达领域一样,个性是必须的。时人对形式的怪异评价在照片中得到了表达,就像在其他图像艺术中一样……时常会出现这样的情况:一个人技艺精湛,照片却乏善可陈;而另一个摄影师自视为爱好者,他的作品在技术上并非完美,却总是具有强烈的效果。……一些被误导的人们仍旧提出这样的问题:是否……创作一张充满表达、完成度极高的照片能够成为强有力的内在必要性?我们真正想问的是我们在此是否……与艺术相关?普通人与“鉴赏家”们,通常来讲他们都是残缺不全的存在,但在拒绝给完成度最高的照片以“艺术”质量认定这件事情上,他们却时常达成共识。要么这仅仅是问题的表象,因为艺术的定义完全受时间所限,武断随意且无伟大可言;或者人类的眼光完全是扭曲的,只能接受一种美感,即便其有违天性。如果我们将艺术本身理解为目的,来自于人,充满表达,出色的照片当然包含其中。

《摄影术》(Photographie) 是法国版的《照片之眼》,只是其中试图加入摄影史的内容。此书因为豪奢的复制工艺而失去了延续性,尽管其意不在此。一篇关于世界摄影视野的文章可能比这部作品的序言简短得多。但是,这序言以其法国知识分子的方式而言是有价值的,它对摄影的功能和可能性作出了相当重要的论述。而复制的照片在提供图示方面作用甚微。

最后,又是在德国,照片文献被导向卷册。《时代的面孔��》(Antlitz der Zeit)更像一本“类型研究”的著作,一个相机正确地朝向人群的案例。这是一个曾经被阿杰预言的摄影的未来。它是对于社会的摄影编辑,一个精确的过程;尽管它有足够的文化必要性让一个人思考,为什么世界上其他所谓的发达国家尚未被如此检视和记录。