布鲁斯·戴维森

Bruce Davidson

布鲁斯·戴维森(Bruce Davidson)于1933年出生,是美国著名的摄影家。

早年经历:10岁时,布鲁斯·戴维森对摄影产生兴趣,母亲为他在家中搭建暗房,从此开启他的摄影生涯。他曾在当地照相馆打工,学习摄影及冲洗胶片技巧。19岁时,他凭借一张猫头鹰相片荣获柯达全国高中摄影奖。后就读于罗彻斯特理工学院和耶鲁大学,接受了严格专业的摄影训练,师从多位著名摄影家。

摄影风格与主题:他以“个人纪实”的报道摄影见长,长期专注于展现草根阶层的市井生活百态。其作品常常关注社会底层人民,致力于记录社会不平等现象。

Bruce Davidson

布鲁斯·戴维森

1933—

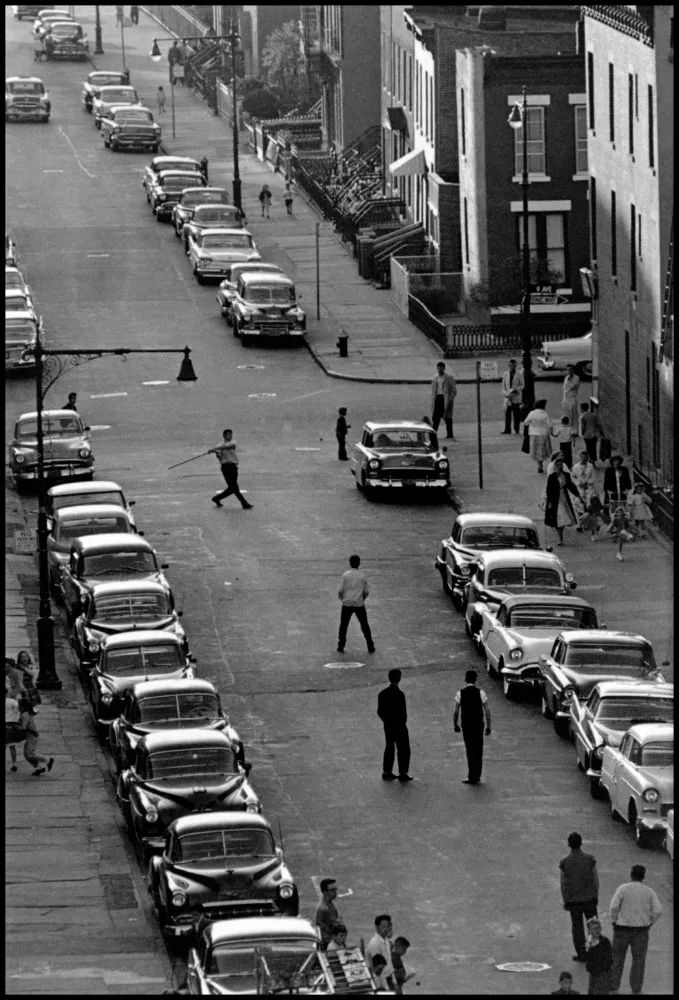

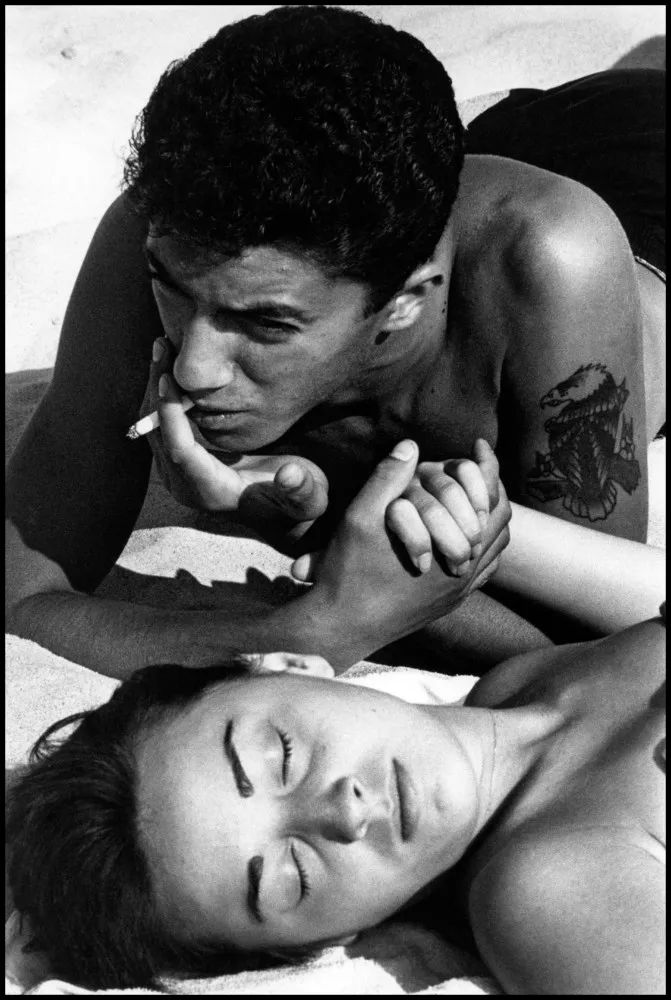

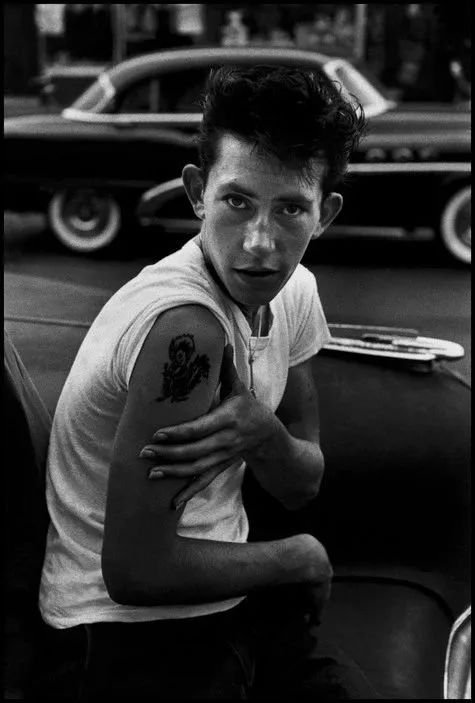

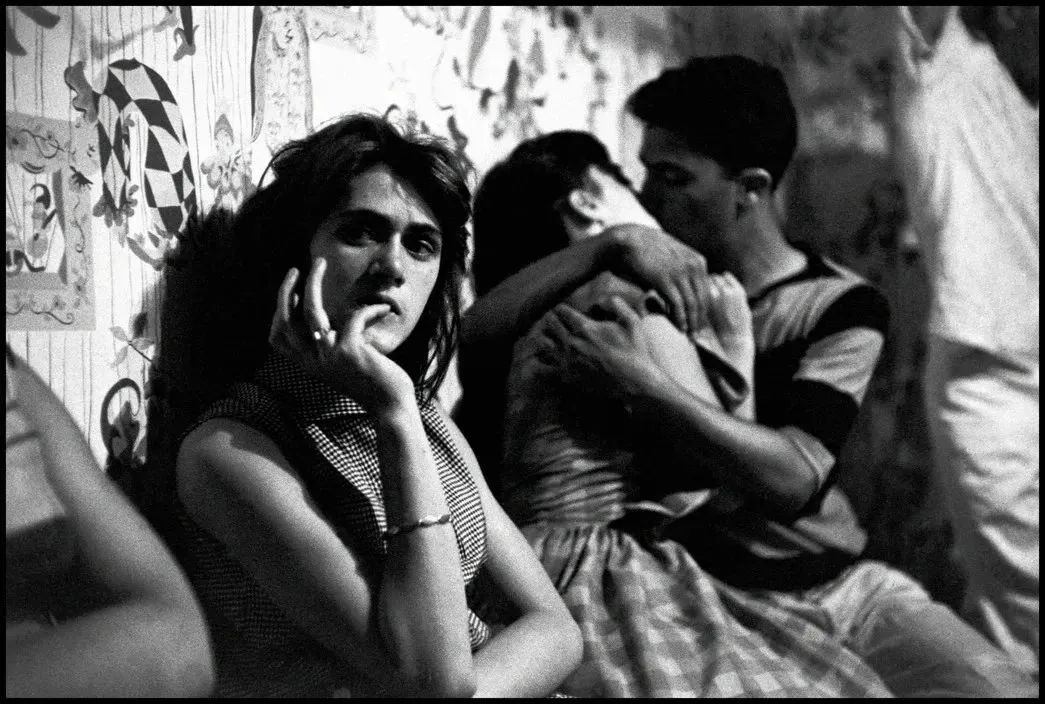

代表作品有《东部100号大街》《布鲁克林帮》等。例如在《布鲁克林帮》系列作品中,他真实记录了布鲁克林的一个青少年帮派的生活状态、行为举止等,通过这些照片反映了当时特定群体的生存状态和社会问题。

他还拍摄过马戏团、人权运动、纽约地铁网等主题。在拍摄美国民权运动时,他深入其中,记录下了许多重要的瞬间和人物,为这段历史留下了珍贵的影像资料。

职业生涯:服完兵役后,他曾为《生活》杂志的自由摄影师。1958年成为玛格南图片社正式成员,此后创作出了一系列具有影响力的作品。他的摄影生涯跨越半个多世纪,获得了众多荣誉和奖项,其作品在世界各地的展览中展出,并被广泛收藏和出版。

布鲁斯·戴维森以其独特的视角和深入的观察,为人们展现了不同社会层面的真实面貌,对摄影艺术的发展产生了重要影响,也成为��美国摄影界的重要人物之一。

《马戏团》

“在拍摄吉姆·阿姆斯特朗时,我是在拍摄我们所有人中的侏儒”——- 布鲁斯·戴维森

“一个春意料峭的夜晚,我第一次看见他站在帐篷外的大雾之中。他扭曲的身子,正常大小的脑袋,发育不良的腿都引起我的注意,也使我感到不快。他忧郁地站在帐外,一声不吭,嘴里叼着一个烟头。响亮的乐曲继续响起,于是他又消失进帐篷里,灯光和笑声之中。”

1958年,24岁的摄影师布鲁斯·戴维森来到巡演至新泽西州的克莱德·贝蒂马戏团拍照。虽然他会花费几周的时间来记录一些美国马戏文化中最著名的人物,但他真正被眼前平凡而又惊人的场景所吸引:演员们的表演,他们晾衣服、吃饭、化妆和等待的情景,大象和老虎。他饱含情感地拍下了自己所见的一切。

也正是在这里,布鲁斯·戴维森和侏儒小丑演员吉米建立了深厚的友谊。戴维森深情地回忆说:“我第一次看到他时,他正独自站在帐篷外抽烟。穿着燕尾服,头戴礼帽,手里拿着一小束纸花,若有所思地站在那里。”

戴维森是一个多愁善感的人,他瞬间被打动,走近他,开始拍照。“他似乎一开始就知道,我是被他的内心吸引,而不是被他的小丑脸或外表。”戴维森说:“我们成了朋友,尽管我们很少互相交谈,我们之间有一种默契。”

《马戏团》的拍摄长达10年之久。美国曾是马戏团的黄金之国,无数大型马戏团巡演全国,但在经历了冷战期的经济大萧条、嬉皮士文化崛起后,马戏团逐渐走向衰落。戴维森的《马戏团》便是对这�一时期的美国社会最好的记录,全面记录了马戏团演员的生存状况。

在后来出版的影集《马戏团》中,有很多侏儒吉米的照片。尤其是吉米在帐篷外抽烟的照片成了经典。一个小丑演员,在工作间隙平静地抽烟,他要立刻把个人的悲转化成喜。戴维森在前言里写到:“在我眼中,吉米是个巨人。”

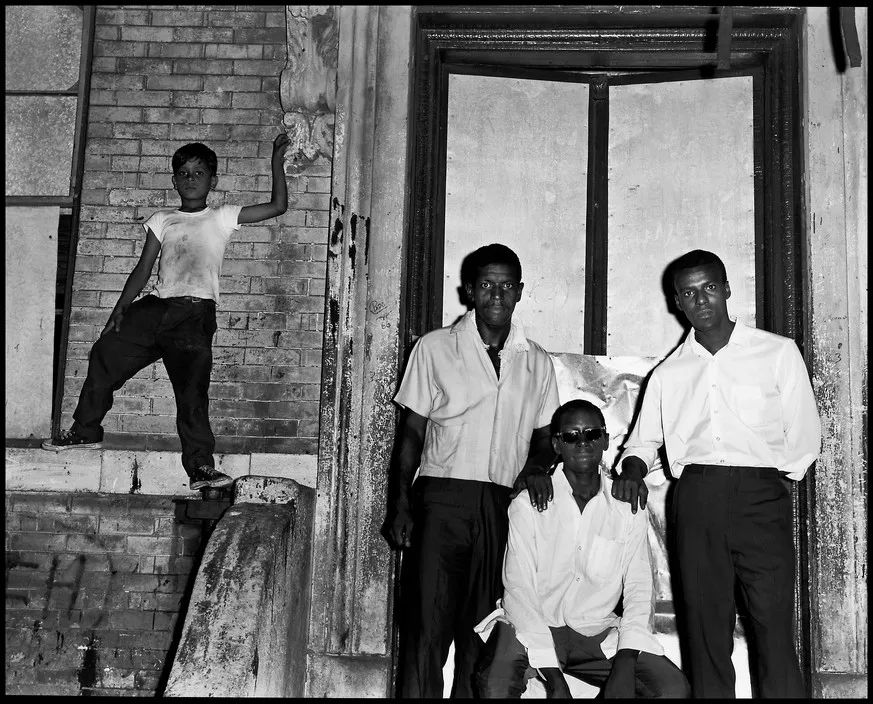

《布鲁克林帮》

1959年,在没有任务的情况下,他开始创作他的系列作品《布鲁克林帮》。尽管这个自称 "小丑 "的帮派因煽动街头斗殴而成为新闻焦点,但该系列作品并不是关于暴力,甚至不是关于帮派的,而是关于作为一个孤立的、无目的的、被抛弃的、贫穷的、没有什么前途的青少年意味着什么。摄影师是在满足一种需求:这些孩子感到自己被忽视,并渴望得到关注。虽然戴维森比他们大九或十岁,但他认同他们。在一张他和几个男孩坐在树下的照片中,很难将他们区分开来。他跟踪了他们整整一年,随着时间的推移,他们忘记了他的存在。

“《布鲁克林帮》不是关于暴力,甚至不是关于帮派,而是关于成为一个孤立的、漫无目的的、被遗弃的、贫穷的、没有前途的少年意味着什么”——卡罗尔·纳加尔

《地铁》(1980)

在他的地铁系列(1980)中,戴维森在纽约的地下各处旅行并使用闪光灯工作,将乘客的身体和面孔与现代壁画等无处不在的涂鸦背景并列。尽管周围有一群人,但这些人似乎很孤独,对周围的环境视而不见。为了获得他们的许可,戴维森向他们展示了他已经拍摄的照片,这些照片粘贴在他口袋里的一本白色的小相册中。戴维森最引人注目的肖像之一是一个黑人,他的帽子倾斜,脸颊上有一道伤疤。当他回到摄影师的视线时,他看起来既警惕又充满威胁。

《蒙马特的寡妇》(Widow of Montmartre)

1955年大学毕业后,戴维森立刻应征加入美国陆军通讯兵团,驻扎在亚利桑那州华楚卡堡,被分配到军营邮局图片组工作。在图片组工作期间,他的摄影才华得到了一位军报编辑的赏识,被重新分配到了军报编辑部,从而获得更多的发挥自己特长的空间。后来戴维森到法国巴黎驻扎,结识了著名摄影家亨利•卡蒂埃-布列松,得到了布列松不少指点。在驻法期间,戴维森还制作了一篇题为《蒙马特寡妇》的专题摄影。1958年,他加入了马格南图片社,正式成为马格南图片社的一员。

《东100街》

其他作品

布鲁斯·戴维森通过他的作品和风格,呈现了对人性和社会变革的深入观察。他以独立思考和敏锐观察力为基础,通过摄影的方式记录下人类生活中的瞬间。他不仅抓住了社会边缘人群的真实面貌,还展现了重要社会运动的历史性场景。布鲁斯·戴维森的作品不仅是摄影之美的展现,更是对社会现象和变革的观察与记录。

《我眼中的生活》

布鲁斯·戴维森(Bruce Davidson)

我是波兰犹太移民的孙子:在我5岁时,父母离婚了,我和妈妈、弟弟一起搬到祖父母家住。不久之后,祖母去世了,祖父再婚并搬到芝加哥生活。至于我的妈妈,她工作养活我和弟弟。因此,我们经常独自一人,无人照料。

父母的离婚、祖母的去世、几乎不再见到的父亲和很少在身边的母亲,这些部分解释了我的学业问题、对孤独的喜好以及对家庭成员的某种疏离感。

然而,在我发现摄影的那天,我的生活发生了变化。这要归功于一位朋友,他带我去观看他自己进行的显影过程。显影的魔力、化学药品的气味、黑暗中流动的水,一切都让我着迷。我立刻想要做同样的事情。

我通过送报纸攒钱,买了一台Fulcon 127和一些显影设备。妈妈在她存放罐头的储藏室里为我弄了一个简易的暗房。10岁时,我开始了摄影。两年后,在我的成年礼(bar mitzvah)上,一位叔叔送了我一台Argus A2。从那以后,我随身带着它,拍摄我看到的一切��。星期六,我在一家摄影器材店做搬运工。在那里,我认识了社区摄影师Al Cox。他教我如何做放大,如何使用他自己的禄来相机(Rolleiflex)进行闪光摄影,而我则在他的暗房帮忙。

我母亲再婚了,我们搬进了一所更大的房子,我的继父为我安装了一个暗房,还买了一个放大机,并把他自己非常昂贵的柯达Medalist相机送给我。尽管有这些关心和善意,我依然无法适应这种家庭生活,我在学校的表现也没有好转,依然孤僻寡言。

相反,我喜欢在夜晚外出,带着我的相机在芝加哥的街头游荡。我冒险到桥下、沿河拍摄那些灯光在水中反射的建筑。我发现了拾荒者、流浪汉和一些小市场。我的大学梦想几乎已经变得渺茫,这让我有点烦恼。就在这时,我在由柯达为学校组织的比赛中赢得了一等奖,一张猫头鹰的特写照片。

我的继父立刻写信给罗切斯特理工学院,这所学校以摄影专业著称,请求我的入学。学校同意让我试读六个月,我在那段时间非常努力,最终他们决定让我继续学习。

我们有一位非常棒的教授:拉尔夫·哈特斯利(Ralph Hattersley)。他用一种非常个人化的方式让我们理解罗伯特·弗兰克(Robert Frank)、尤金·史密斯(Eugene Smith)和卡蒂埃-布列松(Cartier-Bresson)。说到卡蒂埃-布列松,我班上有一个漂亮的女孩,她有一本《决定性瞬间》。我们经常一起翻阅这本书,我们喜欢他的活力和创造天才。我们喜欢他的照片。他说唯有在生命的旅程中,你才能真正认识自我,并同时洞悉周遭的世界。就在那时,我第一次爱上了那位拥有卡蒂埃-布列松书的女孩。我希望她也爱我。因此,我买了一台康泰克斯35毫米相机,希望拍出像卡蒂埃-布列松那样漂亮的照片。但当我把我的作品展示给她看时,已经太迟了,��她已经爱上了我们的英语老师。我最终只和卡蒂埃-布列松的作品孤独地在一起。

第四年结束时,我被伊士曼柯达公司录用,他们在纽约的工作室需要一个人来工作。我受广告摄影的启发很多,拍摄了许多机械齿轮的特写,侧面光打亮;拍摄了背景光照亮的拿着香水瓶的模特,还有用纸做背景的玉米片照片。我就这样运用了在罗切斯特学到的东西进行工作,但这份工作太单调了,我无法忍受,便申请进入耶鲁设计学院。

1954年,我进入了这所学校,跟随约瑟夫·阿尔伯斯(Joseph Albers)教授学习。然而,我显然对任何形式的学术教育都不感兴趣。我更喜欢街道和自己的发现。我更想成为《生活》杂志的摄影师。于是,我买了一台徕卡M3相机,拍摄了耶鲁的橄榄球队。但我并不只拍摄比赛。我做了一个关于幕后和更衣室的报道,展示了球员们散落在桌子上、胳膊缠着绷带、扭曲的毛巾等场景。这些图像似乎更好地表达了比赛期间球队中的紧张氛围。

耶鲁的第一个学期结束时,我参军了。挺高兴的,因为我想看看世界,大学生活让我感到无聊。但在入伍前,我把橄榄球队的报道寄给了《生活》杂志。在乔治亚州的戈登营地,我也做了同样的事:拍摄新兵的生活,并将所有照片寄给了《生活》。随后我被调到亚利桑那州南部。我的任务是为实验室的照片晾干,以及打扫上尉的办公室。直到有一天,上尉拿着一份《生活》杂志进来,杂志上有一个五页的橄榄球报道,标题是《危险的沉默》,署名是布鲁斯·戴维森。第二天,我被配备了一台Speed Graphic相机,乘坐吉普车去拍摄一位将军。

随后,我被调到欧洲的盟军总部。我利用这个机会参观了巴黎。就在那时,我得知父亲去世的消息。他当时54岁。这件事对我影响不大,因为我已经有十年没有见过他了。但他的去世仍然留下了一些没有解答的问题......

在巴黎我遇到了一位让我非常有好感的老年女士。她是印象派画家莱昂·福歇(Léon Fauchet)的遗孀,福歇曾与高更(Gauguin)合作并展览。我每个周末都会见到她。她给我讲述了印象派的辉煌时代,以及劳特累克(Lautrec)、雷诺阿(Renoir)的故事……通过为她拍照,我感觉自己更加了解巴黎及其过去;我也发现了卡蒂埃-布列松摄影作品中触动我的地方,那是一种圆满的感觉。我把福歇夫人的照片寄给了《生活》杂志,并去马格南社见卡蒂埃-布列松。他对我说,我的照片充满了感情,我应该继续拍下去。

1957年,我回到纽约,为《生活》杂志工作。我开始掌握摄影技术,学习布光,并能在最恶劣的条件下拍摄。尽管年底有承诺的合同,我对自己的工作感到失望,觉得没有意义。我需要相信我在做的事情,感受到内心的变化,与所拍摄的内容建立情感联系。尤金·史密斯(Eugene Smith)的照片为我指明了我要走的路。他关于西班牙村庄、助产士和施韦策(Schweitzer)的照片让我明白,摄影不仅能引发情感,还能为人类做点什么。

我回到了纽约的街头,特别是下东区街道,那里的居民多为移民。1958年初,我成为了马格南社的成员。我拍摄了一些系列作品,涉及伦纳德·伯恩斯坦(Leonard Bernstein)、中央公园和自由女神像。我还跟随了一个在新泽西扎营的小马戏团,特别关注其中一个名叫吉米(Jimmy)的小矮人。我在1959年完成了这个系列,然后开始接受一些委托工作:拍摄纽约的码头,艾娃·加德纳(Ava Gardner)的电影拍摄现场,以及卡纳维拉尔角(Cap Canaveral)发射的第一枚太空火箭的升空。

后来,我遇到了“Jokers”这个帮派,在那个时代,纽约有很多这样的帮派。他们接受了我,我可以跟随他们到处去,尤其是在科尼岛的夜晚。他们17岁,我24岁。我拍摄了一系列与他们有关的照片,并将它们寄给了《生活》杂志,但被退回了。最后是《时尚先生》杂志在1959年6月发表了这些照片。1960年,我主要为马格南工作,执行“特别任务”,到处拍摄。

有一天,《Vogue》杂志的主编打电话给我。他希望我为杂志工作,拍摄一些风格与Jokers照片相似的时尚照片。我觉得这个想法很有趣,感觉自己正在取得成功。我对时尚一无所知,但我的第一组照片非常成功:一位模特穿着蓝色薄纱裙子,走在一场关于原子能的展览中的原子漩涡中!我因成功而被接受。我使用徕卡相机,就像在街上拍摄一样。但我对这个世界感到非常陌生。我怀念我与流浪汉和暴徒一起工作的日子。我向古根海姆基金会申请了奖学金。

1961年5月,我前往阿拉巴马州,见证了针对黑人的事件。杰克逊市发生了逮捕事件。我目睹了仇恨和暴力的场景。我回到纽约继续拍摄时尚照片,并结了婚。1962年,我带着获得的奖学金再次前往南方。我拍摄了南卡罗来纳州的移民工人营地,乔治亚州的棉花收获,以及密西西比州的一场葬礼。我甚至在田纳西州的布朗斯维尔被逮捕并驱逐出境。他们指控我为共产主义者。我的时尚照片与我所见证的事件之间的差距越来越大。再加上我失败的婚姻,我陷入了一段漫长的抑郁期。

接着,有一天,我遇到了正在建设中的维拉札诺海峡大桥。我得到了许可,可以从各个角度拍摄这座桥,并与工人们一起工作。我一直拍摄到大桥竣工。我感觉自己也参与了大桥的建设。同样,我也觉得自己的人生翻开了新的一页。我为《Vogue》杂志的工作于1964年底结束了,那时��我刚完成了一些社交报道,并前往伊朗拍摄国王的照片。

然后,我开设了一家摄影工作室,教导十来个学生,他们来自各行各业:一位家庭主妇、一位退休商人、一位记者,还有一个辍学的男孩。我让他们了解了阿杰、埃文斯、卡蒂埃-布列松、史密斯、弗兰克等人的作品。我邀请了柯特兹、阿维顿、阿尔布斯等摄影师来展示他们的作品。这些艺术家强烈的个性和他们作品的冲击力改变了我的视野。

1965年春天,我重返南方,想加入从塞尔玛到阿拉巴马州首府蒙哥马利的抗议游行。南方的暴力对我的影响比我的个人忧虑更深刻。之后,《时尚先生》派我去旧金山,拍摄一家“裸胸”餐厅(女服务员裸露上身的餐厅)。对我来说,真正的主题是这些女性的孤独感,而不是她们的裸露。

1965年,《假日》杂志委托我前往威尔士拍摄城堡。我利用这个机会走遍了煤矿区,并在那里产生了进行一些场景布置摄影的想法。

1966年底,在纽约,我遇到了艾米丽(Emily),她成为了我的妻子。我开始对城市中被认为最糟糕的地区之一:东100街产生兴趣。我拍摄了这里的一切:居民、他们的房屋、破败的建筑、空地和屋顶。这个社区接受了我和艾米丽。1967年我们结婚后,我继续在东100街上工作。随着我走进人们的家中,深入他们的生活,我对这个地方的了解越来越多。有时,我感到有些腼腆,难以面对他们的贫困。但是,一旦建立了联系,我就不愿离开。我成为了这个社区的一部分,就像电视维修工一样。人们让我来拍摄漏水的地方、坏掉的锅炉、裂开的墙壁等问题,以便向租户维权委员会提交资料。我在夜晚拍摄照片,睡前冲洗负片,并在第二天制作照片。在两年的工作后,我感觉完成了这个项目。我拍摄了2000张照片…�…这些照片被收录成书,并于1970年在MoMA(纽约现代艺术博物馆)展出。东100街的所有居民都来看了展览。

1968年夏末,我对电影产生了兴趣。我拿着16毫米的摄像机去拍摄东100街。后来,我与米开朗基罗·安东尼奥尼(Michelangelo Antonioni)一起工作,他正在好莱坞和死亡谷拍摄《扎布里斯基角》。这段时间持续了六个月,艾米丽陪伴着我。1969年7月,珍妮出生了。我终于成为了一名父亲。

1970年,我获得了美国电影学会的奖学金,制作了一部纪录片。我去了新泽西,拍摄了一家靠在垃圾场寻找食物维持生计的罗伊卡(Royka)家族。这种生活方式让我感到自由。影片《养育之地》获得了影评人奖。两年后,我获得了另一个奖学金,制作了一部关于美国作家的纪录片。我选择了我在1965年认识的意第绪语作家艾萨克·巴什维斯·辛格(Isaac Bashevis Singer)。我将他的一个短篇小说纳入了纪录片。这部电影在9天内拍摄完成,并在几周内剪辑完成。它在1973年获得了美国电影节的一等奖,并于1974年在惠特尼博物馆的一个新导演系列中展出。电影的名字叫《艾萨克·辛格的噩梦与普普科夫人的胡须》。

我还有另一个基于辛格小说的电影项目。但由于没有获得必要的资金,我暂时将这个项目搁置。我的第二个女儿安妮于1974年秋天出生。从那时起,我感到需要回到我热爱的摄影。我对这些年来积累的所有工作进行了整理,花了几个月的时间在暗房里放大负片。我也想重新探访一些拍摄对象。

我再次见到了矮人吉米,他已经结婚了。我还见到了曾在东100街工作期间帮助过我的一位助手。他加入了海军,并在越南受伤,后来成为了一名牧师。在布鲁克林,我找到了那个“Jokers”帮派的女孩,她嫁给了帮派的头目。他们的女儿已经15�岁,和我第一次见到她母亲时一样大。她告诉我,我对他们有多么重要。因为我来自另一个世界,并且对他们感兴趣。他们都有希望,但有些人成为了罪犯或吸毒者。当我告诉她,她的照片在世界各地展出时,她把照片给女儿看,并对我说,毕竟还有希望……

1980年春天,我对纽约地铁产生了浓厚的兴趣。在高峰时间,我常常去看望一位年长的犹太抄写员,他在修复托拉(Torah)卷轴上的希伯来字母。我非常喜欢拍摄他的照片——我觉得地铁像一列运送牲畜的火车。人们看起来像是被命运压得喘不过气来。我想拍摄那些紧闭的、受伤的、茫然的或冷漠的面孔。为了成功拍摄,我必须快速行动,不要多想。我有几种方法:我会要求许可,解释说我正在为地铁制作一本书……或者我会展示我的资料。如果他们拒绝,我就不再坚持。有时我会不打招呼就拍摄……但闪光灯会暴露我,而且小偷们也会警觉起来,准备偷我的相机。因此我经常换车厢。

起初,我使用黑白照片拍摄。后来我意识到地铁需要用彩色拍摄。车厢的金属壁反射的光在旅客的脸上投射出一种独特的美感。

显然他们自己并没有意识到这一点。因此,为了忠实地呈现我所看到的景象,我使用了速度较慢、感光度较低的Kodachrome 64胶卷。我开始在地铁里各个方向进行探索。

有一天,在布鲁克林,我看到一个面带威胁的黑人青年上了车。他的脸上有一道深深的疤痕。他警告我不要拍摄他,否则他会打碎我的相机……我回答说我总是先征得他们的同意,并表示我会寄给他照片,还向他展示了我的档案……他同意让我拍摄了。

从1981年2月起,我取消了所有的合同,专心致力于地铁的拍摄。我在夜晚或清晨外出。有一次,我拍摄了一个人,非常迅速,没�有征得他的同意。他的眼袋皱纹重重,眼皮紧闭。我想因为闪光灯道歉,他告诉我他是盲人。七月的一个星期天,在昌西街,一个非常年轻的瘾君子袭击了我,用刀威胁我交出相机。第二天,我在警察局试图在2400张糟糕的身份照片中认出他,结果是徒劳的……我离开时留下了我最近的摄影书作为感谢。这本书收录了我的摄影作品,从1959年布鲁克林的Jokers帮派到20年后我常去的自助餐厅。第二天,一名侦探打电话告诉我,他认出了那个男孩……那就是封面上的那个男孩。他曾是Jokers帮派的一员……在这次袭击后,我花了一段时间才恢复过来。但慢慢地,我重拾信心,重新回到了地铁。我在那里学到了很多关于生活和生存的知识……

通过我的镜头,我看到了所有的一切,贫困、名望、美与丑、慷慨与仇恨……但我觉得自己超越了视觉,看到了我生活的核心,看到了他人生活的核心。也许这是我做过的最重要的事情。

【版权归原作者所有,仅供分享】