阿尔弗雷德·斯蒂格里茨

Alfred Stieglitz (阿尔弗雷德·斯蒂格里茨)

阿尔弗雷德·斯蒂格利茨,1864年生于美国霍博肯。从纽约市立大学毕业后留学德国,入柏林大学攻读机械工程,并师从H.W.沃格尔学习摄影。1883年开始摄影生涯。1890年返回纽约,在对公共事业投入大量超凡精力之�后,斯蒂格里茨转向自己的摄影事业。

斯蒂格利茨

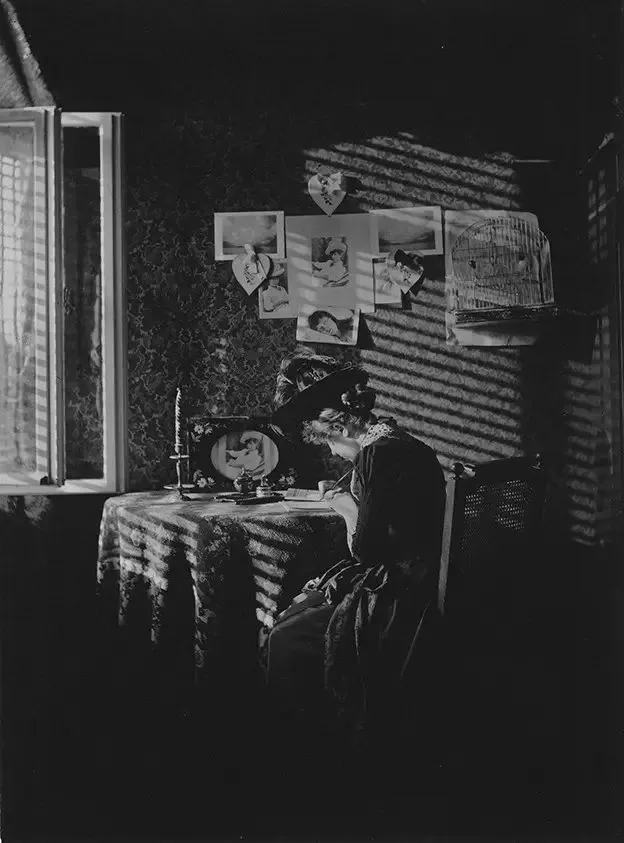

在斯蒂格利茨最初接触摄影的年代,摄影术才发展不到50年,当时的摄影仍需要依附于绘画才能成为成熟的作品,因此早期斯蒂格利茨的作品仍充分表现画意摄影色彩。

他首先在摄影杂志《美国业余摄影师》担任编辑,后来为纽约摄影俱乐部及旗下杂志《相机记录》工作。随后创立摄影分离派及杂志《摄影作品》,从1903年到1917年,他一直负责这本杂志的编辑和出版。

除了组织和挑选画意摄影作品参加国内的各种展览之外,他还担任摄影分离派旗下291画廊的主席,唤醒美国公众和评论界对欧洲现代视觉艺术潮流的认识。1915年前后,他通过《291杂志》和《现代画廊》同纽约达达派运动有过短暂的接触。

291 Gallery

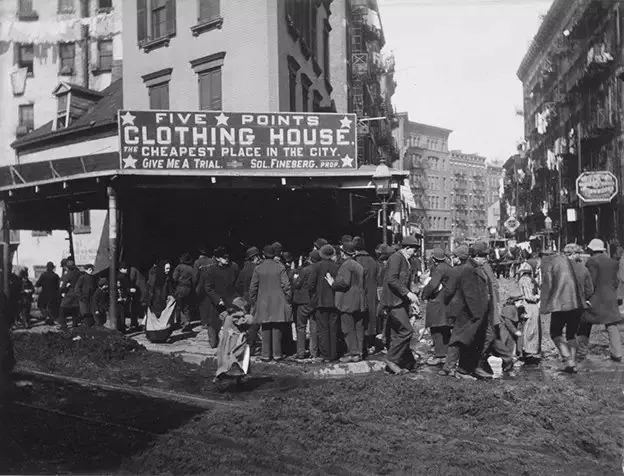

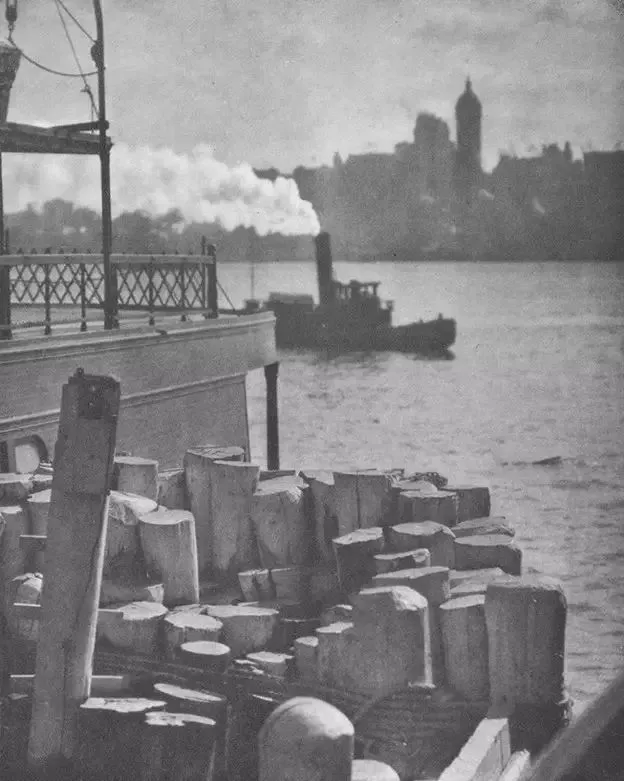

1980年回到纽约后不久,斯蒂格里茨开始拍摄城市场景。在那个时候他的拍摄主题被认为并不适合艺术摄影。尽管欧洲现实主义和印象派画家在过去40多年里一直也在用着相似的素材。随着他个人风格的逐渐形成,德国绘画艺术中的“世纪末”情绪、日本版画、艺术象征主义和立体派艺术统统交织在一起,影响着斯蒂格里茨的构图和风格。

斯蒂格里茨的职业生涯经历了从维多利亚时期到现代社会的过渡,他的感悟力也充分体现了他丰富的经历。对于他在创意方面的贡献,西奥多·德莱塞在1899年曾这样总结:斯蒂格里茨愿意尝试新鲜事物来表达先前被人们认为毫无魅力的事物所拥有的情绪和柔美,这种追求似乎成了他职业生涯的使命,他在为摄影师争取更多展览和出版机会方面做出的努力,有效地提升了人们对摄影艺术的认知。而他对艺术的包容心态进一步推动了它将欧洲现代主义流派和本土先锋派艺术家介绍给美国人,他扮演的双重角色,既是一名表现主义摄影师,又是一名摄影作品的经理人。

《Venetian Canel》(又名《A Bit of Venice》)

着眼于从日常的平凡生活中挖掘富有艺术性的题材,以抓拍方式进行创作,追求忠实地再现拍摄对象原有的面目、品质和性格。他的关于不借助任何其他造型手段,而仅凭纯净的摄影技术去准确真实地表现被摄对象的理论和实践,对摄影摆脱绘画主义羁绊,进而成为世所公认的一门独立艺术,产生了巨大的推动作用。

《终点站》(The terminal 1893年)

斯蒂格里茨不仅是“摄影分离派”的倡导者,也是美国直接摄影的奠基人。

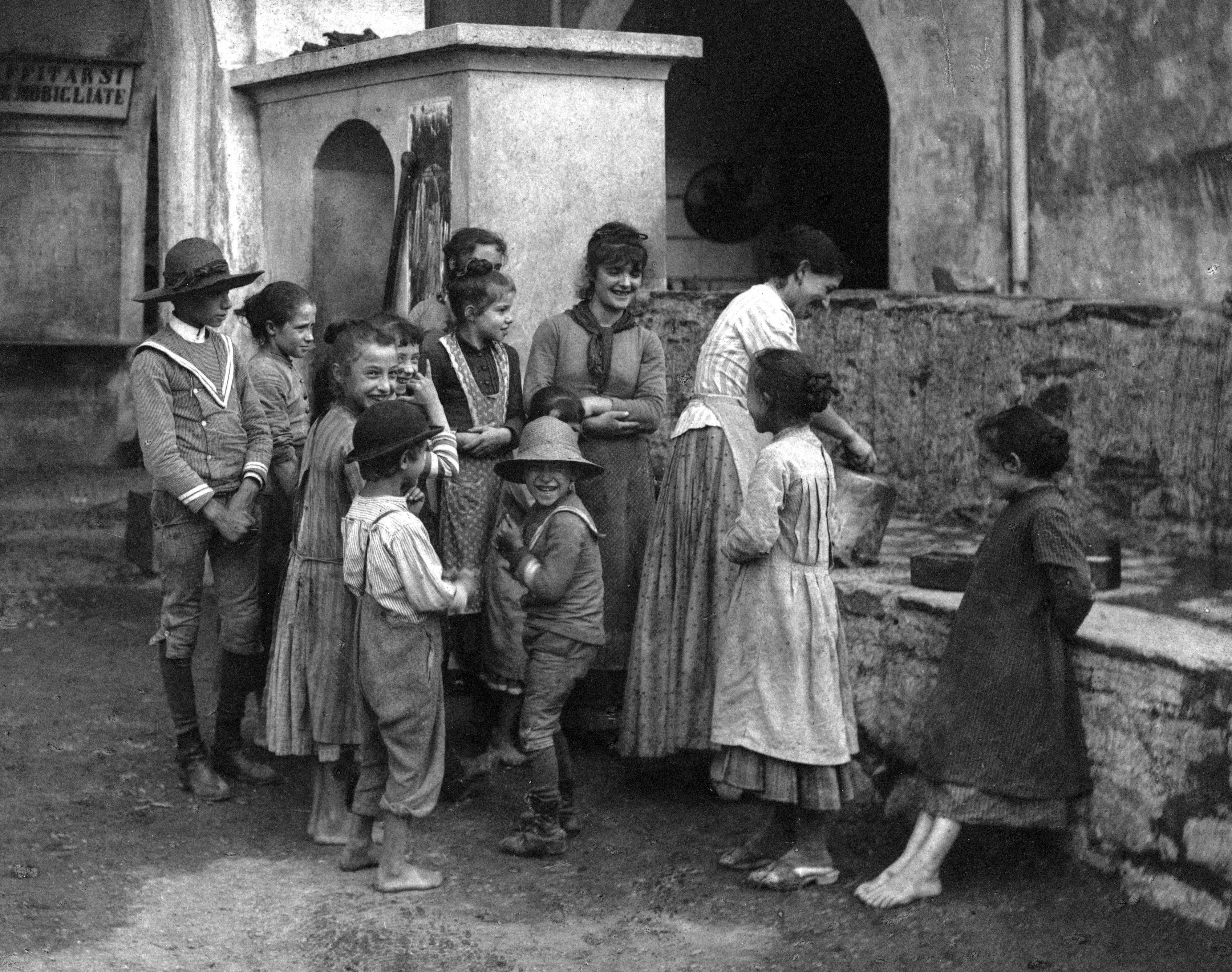

《The Last Joke》(1887年,Bellagio)

但他很快就认识到摄影本身就是一门艺术,理应被当作一门艺术来对待。他开始试图将摄影从绘画的常规和限制中脱离而出,推动强调画面原真性、不做或少做修饰的直接摄影艺术。以下作品可见其风格逐渐转变的过程。

他关注于从日常生活中挖掘艺术性题材,认为摄影应在表达个体的个性意义上更多地考虑摄影本身的规律和特点,仅凭摄影技巧而不借助其他造型手段,追求忠实地再现拍摄对象真实的样貌、特质及内涵。

1920年代种后期开始,斯蒂格利茨实验性地拍摄了一系列名为《对等》的摄影作品,试图传达“形式”对视觉艺术的重要性,自此往后在其作品中可以感受到明显地形式表现手法。

代表作品介绍

《太阳的光芒—波拉》(1889)

这是斯蒂格利茨的早期作品,画面中可见充满魅力的光影效果,通过构图传达对情感的理解,是为画意摄影风格,也显露了其摄影天赋。

《终点站》(1893)

是现代摄影的开山之作,开创了一种生机勃勃的摄影风格,将摄影创作由室内精雕细琢的雅玩转向为表现户外广阔的社会生活。

《三等舱》(1907)

斯蒂格利茨站在一等舱向三等舱拍摄,用线条的形式美感与黑白色彩的鲜明对比区分阶级性,具有精英主义的隐喻,被誉为有史以来最伟大的照片之一。

《对等》系列作品

斯蒂格利茨认为摄影不只是关于镜头前的被摄物而已,于是自1922年开始以云和天空作为拍摄对象,通过抽象的造形、线条、颜色传达内在感受与思想,试图对外传达:在视觉艺术中是形式而非内容起着传递感情和心理的关键作用。

《从谢尔顿看纽约》系列作品

斯蒂格利茨从谢尔顿酒店的房间窗户进行拍摄,捕捉了一系列纽约高楼大厦,通过光线和阴影的抽象形式,传达出他所感觉到的这座城市的魅力以及可憎的一面。

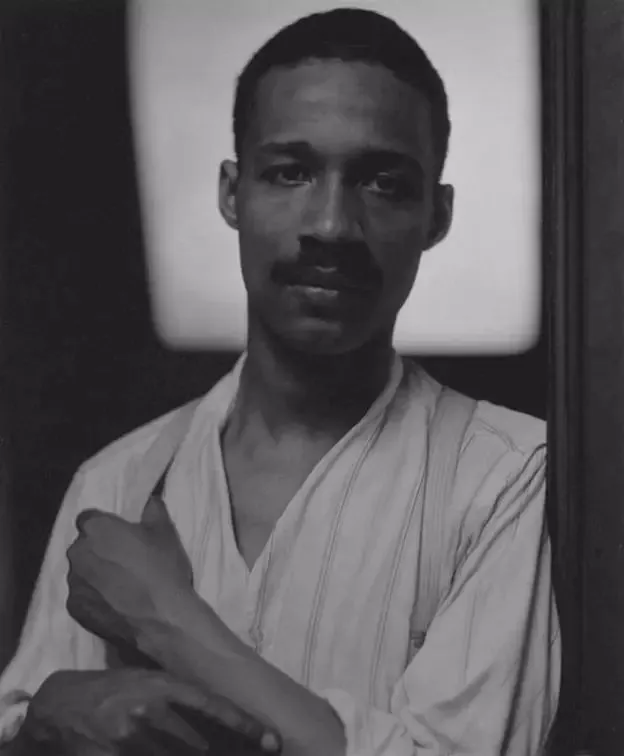

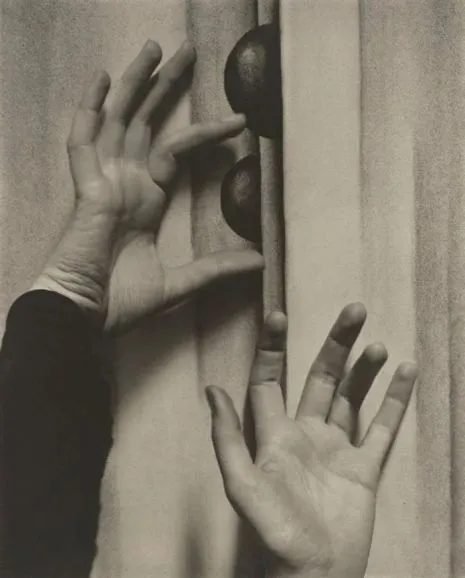

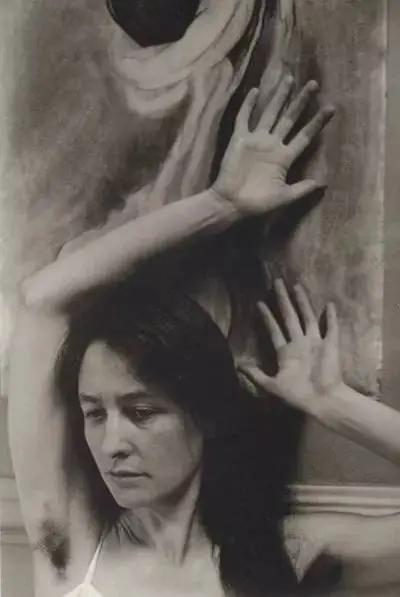

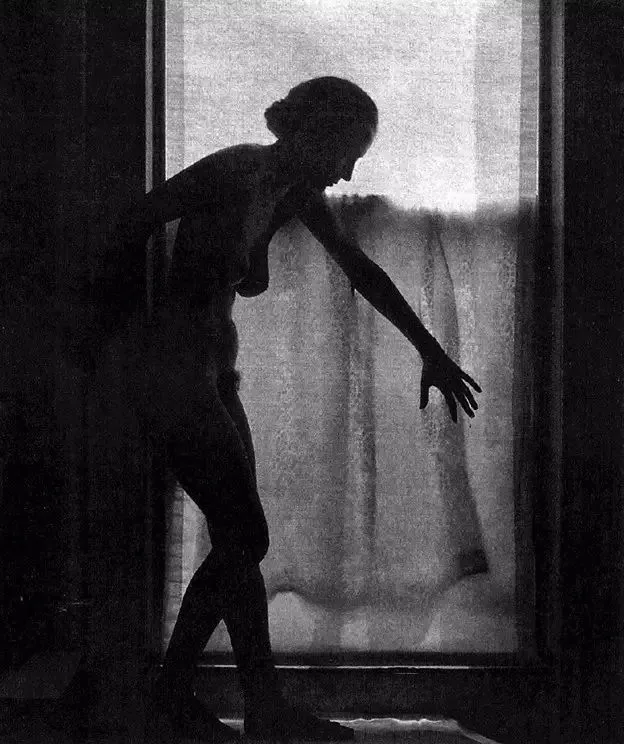

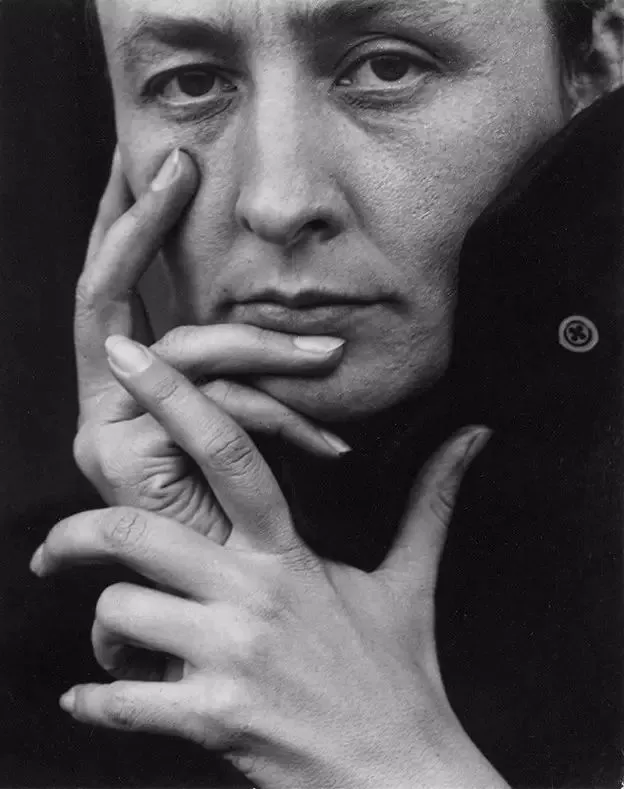

《奥基夫》(O' Keeffe)系列作品

斯蒂格利茨一生为妻子奥基夫拍摄过350多幅肖像,其中包括许多身体部位尤其是手部的特写,是他最著名的系列作品,也是艺术史上对单个人最真实和精彩的摄影记录。

评论

自发明相机以来,世界上便盛行一种特别的英雄主义: 视域的英雄主义。摄影打开一种全新的自由职业活动模式——允许每个人展示某种独特、热忱的感受力。摄影师们出门去作文化、阶级和科学考察,寻找夺人心魄的影像。不管花费多大的耐性和忍受多大的不适,他们都要以这种积极的、渴求吸取的、评价性的、不计酬劳的视域形式,来诱捕世界。阿尔弗雷德·施蒂格利茨自豪地报告说,在一八九三年二月二十二日,他曾在一场暴风雪中站立三小时,“等待恰当时刻”,拍摄他那张著名的照片《第五大街,冬天》。恰当时刻是指能够以崭新的方式看事物(尤其是大家都已见惯的事物)。这种追求,已成为大众心目中摄影师的商标。到二十世纪二十年代,摄影师已像飞行员和人类学家一样,成为现代英雄——不一定非要离家不可。大众报纸的读者被邀请去与“我们的摄影师”一道,作“发现之旅”,参观各种新领域,诸如“从上面看世界”、“放大镜下的世界”、“每日之美”、“未见过的宇宙”、“光的奇迹”、“机器之美”、可在“街上找到”的画面。————苏珊·桑塔格《论摄影》