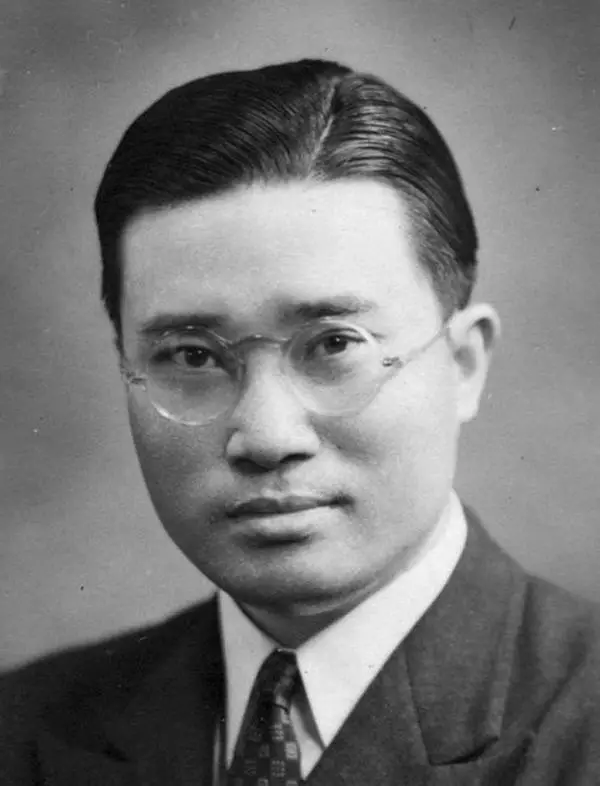

庄学本

庄学本

庄学本(1909年-1984年),上海人。中国影像人类学先驱,纪实摄影大师。曾任上海《良友》《申报》等画刊特约摄影记者,国家民族事务委员会参事,民族出版社画刊编辑室,《民族画报》社编辑部副主任等职务。

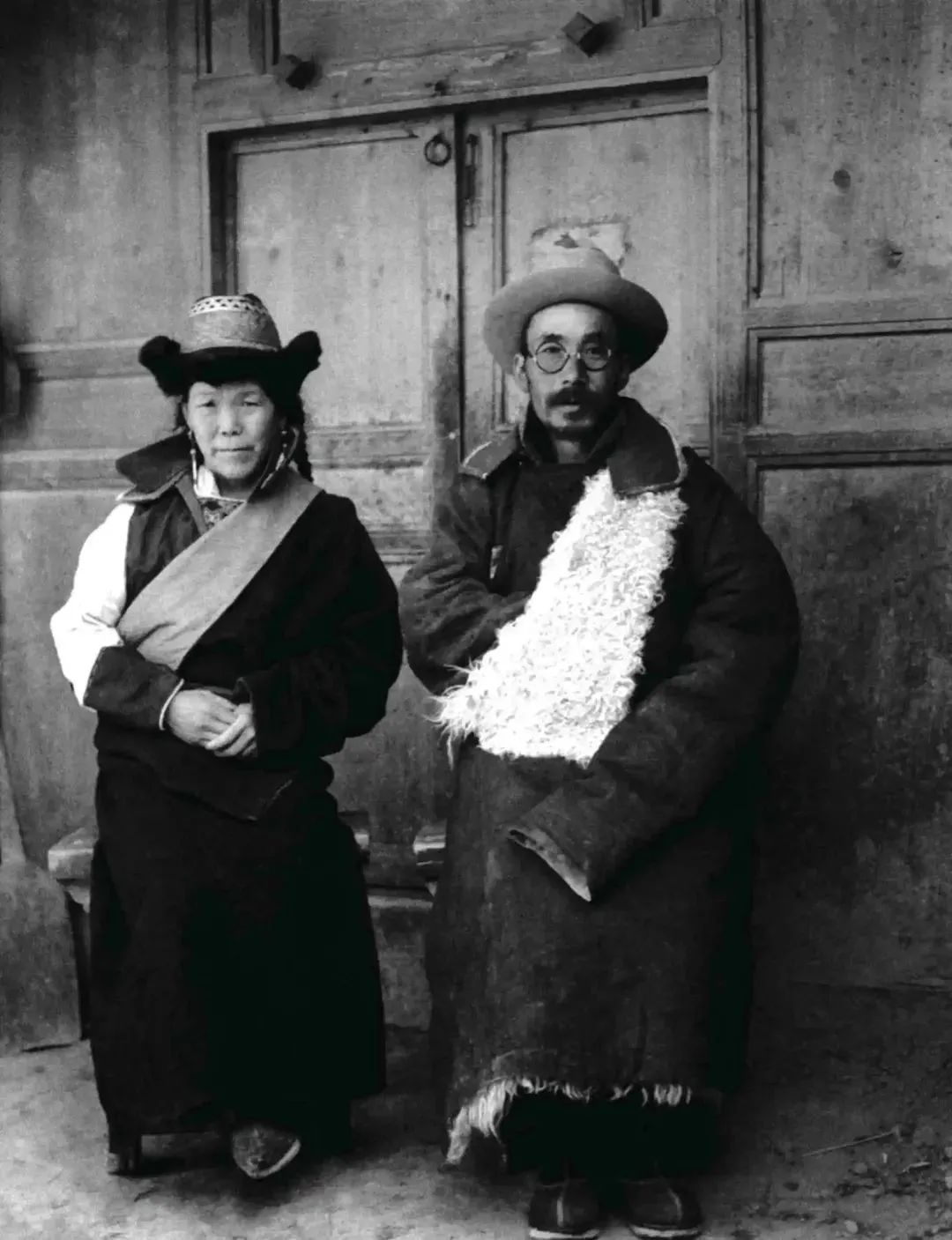

1934年至1942年在少数民族地区拍摄万余张照片,写近百万字的文本。大部分文本在《良友》《中华》等报刊以及上海良友图书印刷公司、上海时代书局刊发��与出版。1941年,举办“西康影展”。其代表作《十年西行记》《尘封的历史瞬间》等。他的照片展示了那个年代少数民族的精神面貌,为中国少数民族史留下了一份可信度高的视觉档案与调查报告。1984年,在浦东去世。

庄学本(1909-1984),人类学摄影的先驱

1909年,庄学本生于上海郊区农村,15岁因交不起学费从上海寻源学塾辍学,16岁在上海几家公司当实习生,1930年即21岁时参与由五个知识青年组成的“全国步行团”,从上海步行到北京,后因直奉战争爆发而被迫返回。

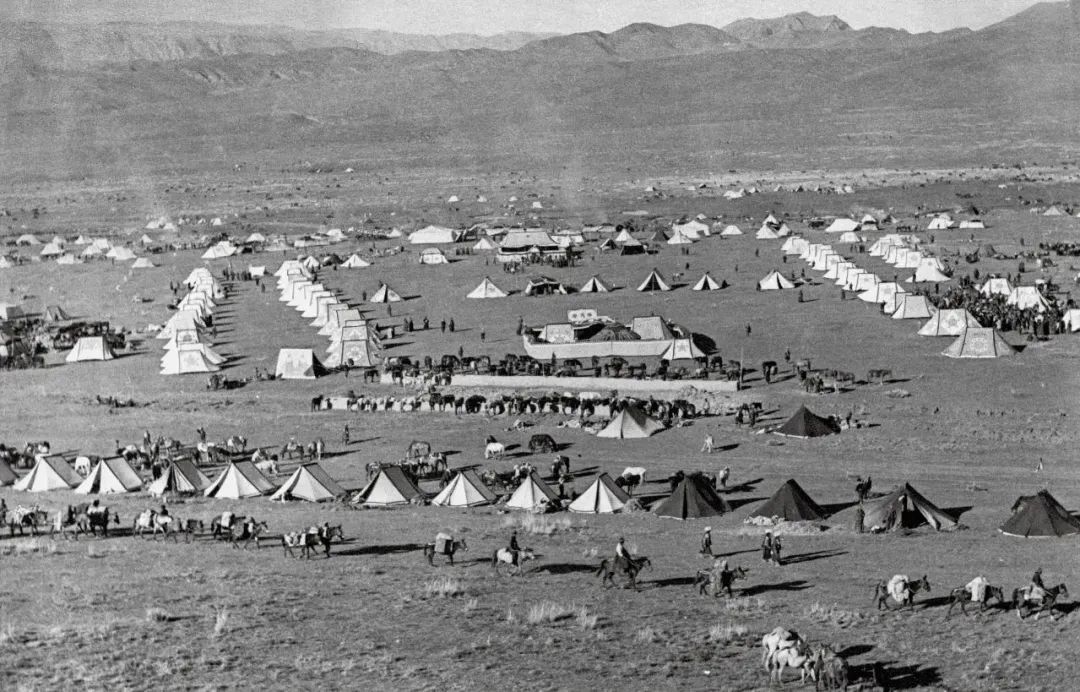

四年后即1934年,庄学本带着当职员时积攒的二三百元和两个相机,再次上路——他以《良友》画报、《中华》画报和上海《申报》特约记者的身份随专使行署进藏,不料入藏计划因事落空,他转而向藏蒙委员会申请了一张去果洛*(现属青海)*的旅行护照,以“开发西北协会调查西北专员”的名义,前去一探。

在《羌戎考察记》中庄学本曾写道:“我觉得险地一定多奇事,多趣事,有研究的价值,有一探的必要。而‘开发西北’是‘失掉东北’后指示青年动向的坐标,并不是空喊口号,要开发整个西北,必先明了这个关系重大的腹地。”

这位生于上海却志在西行的青年,从此开启了他在西南和西北考察边疆、旅行摄影的爱国志业,一直持续到上世纪40年代。

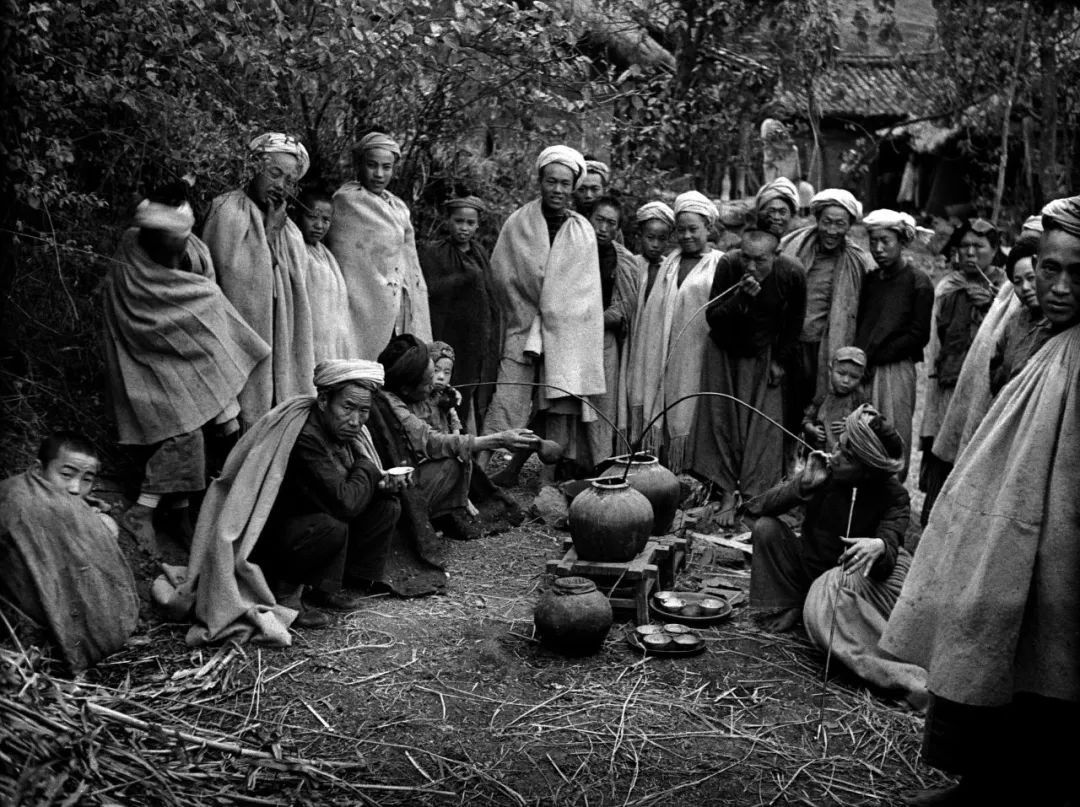

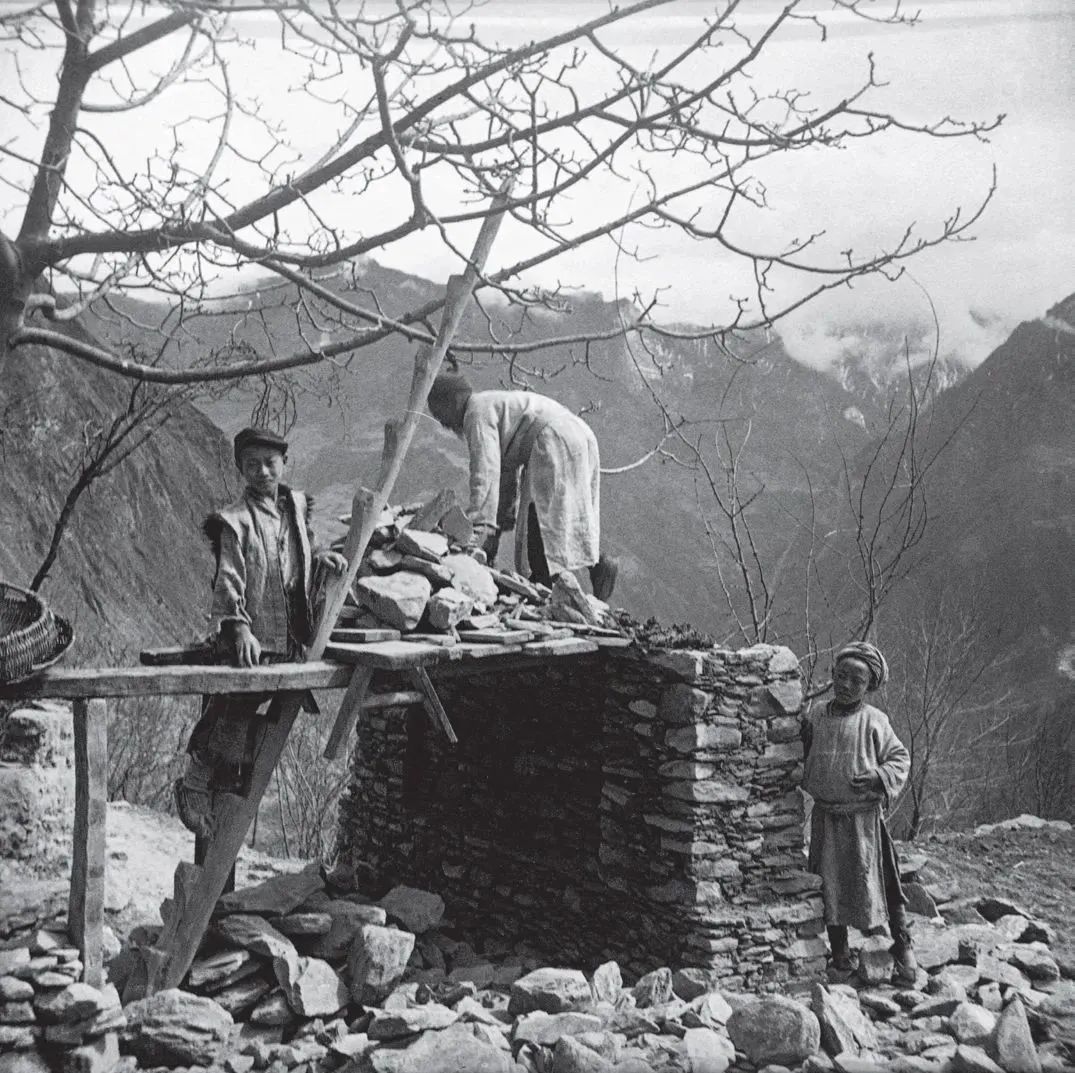

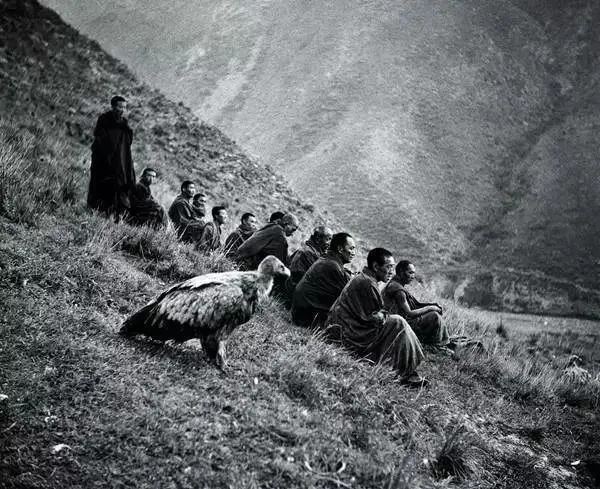

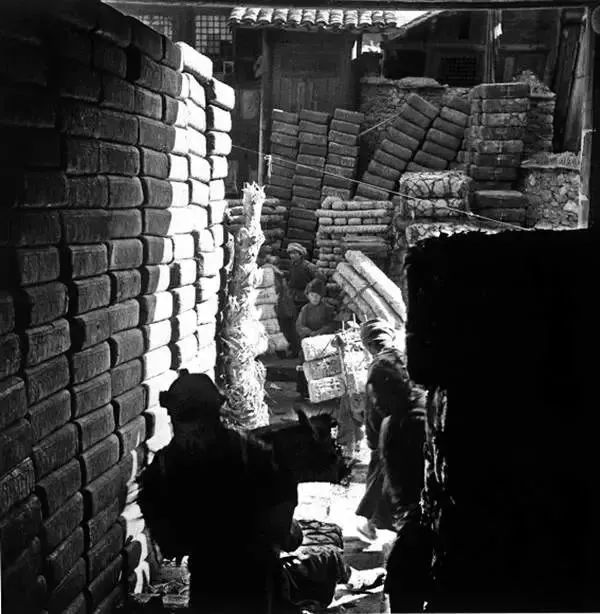

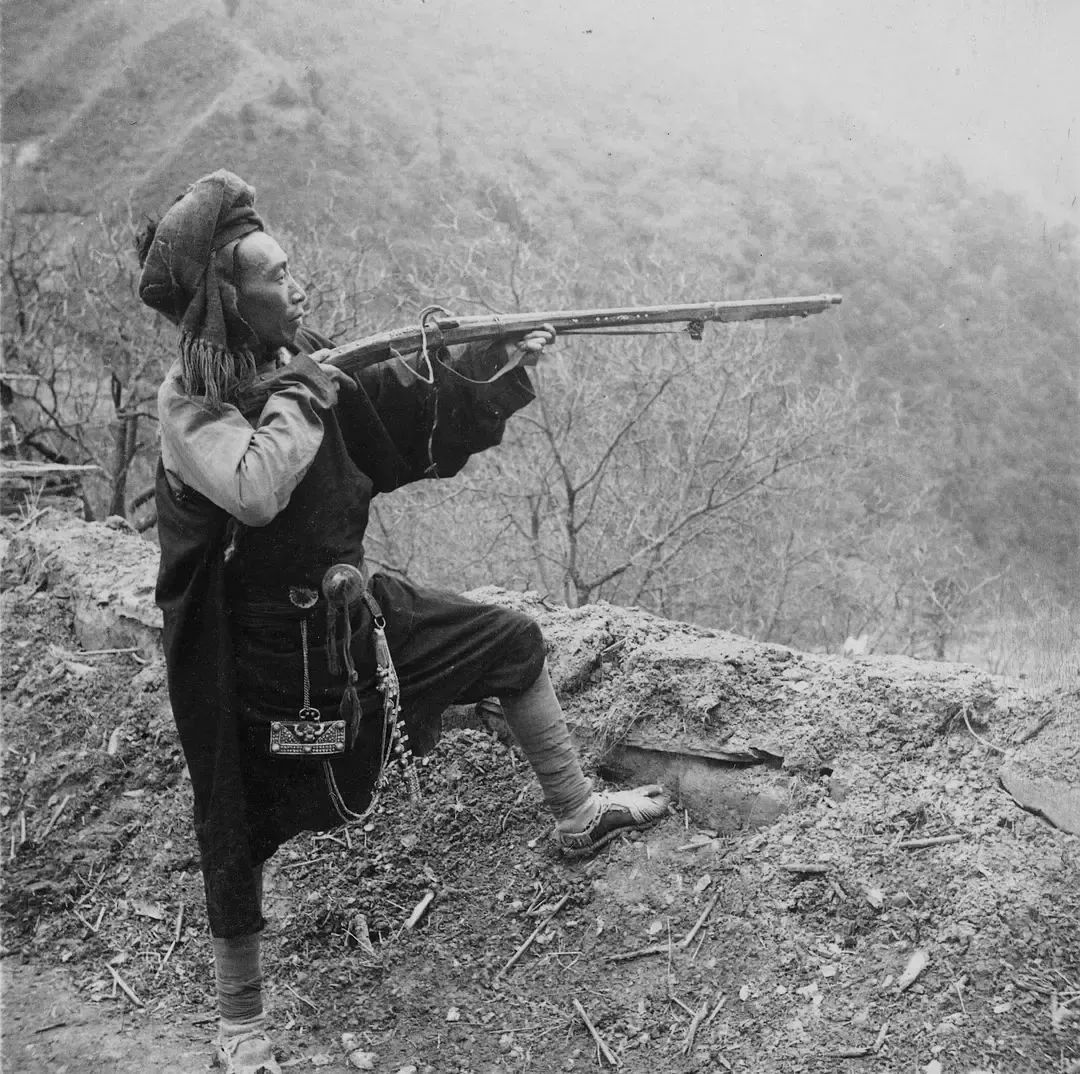

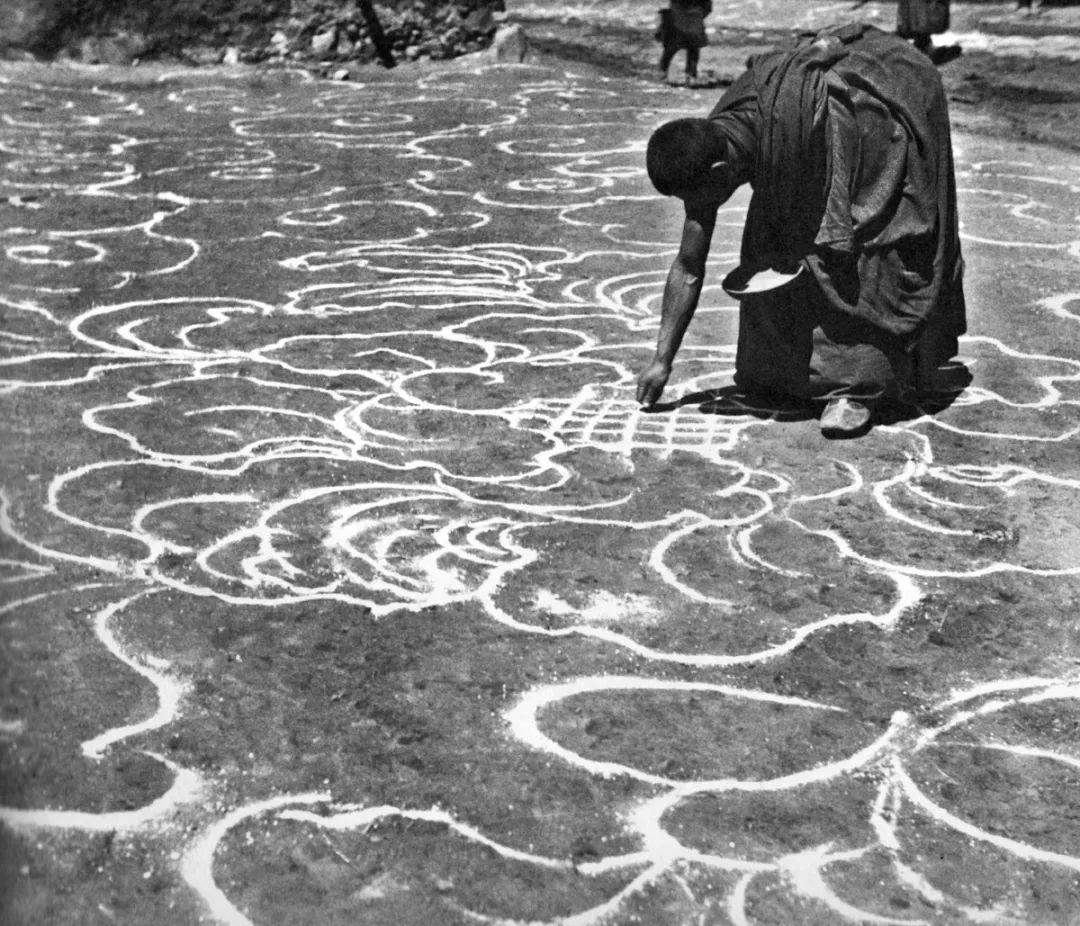

当时军阀割据,盗匪横行,庄学本孤身一人,在川、甘、青、康等边地行走,以相机记录下鲜为人知的风习与人物,并且绘制地图、搜集标本、记录口头传说。

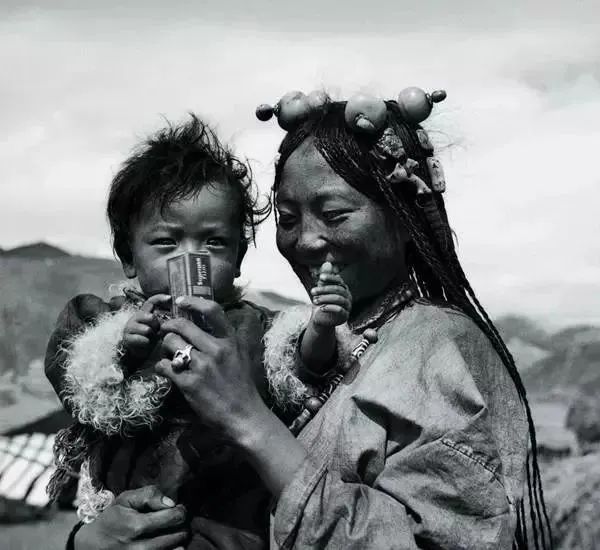

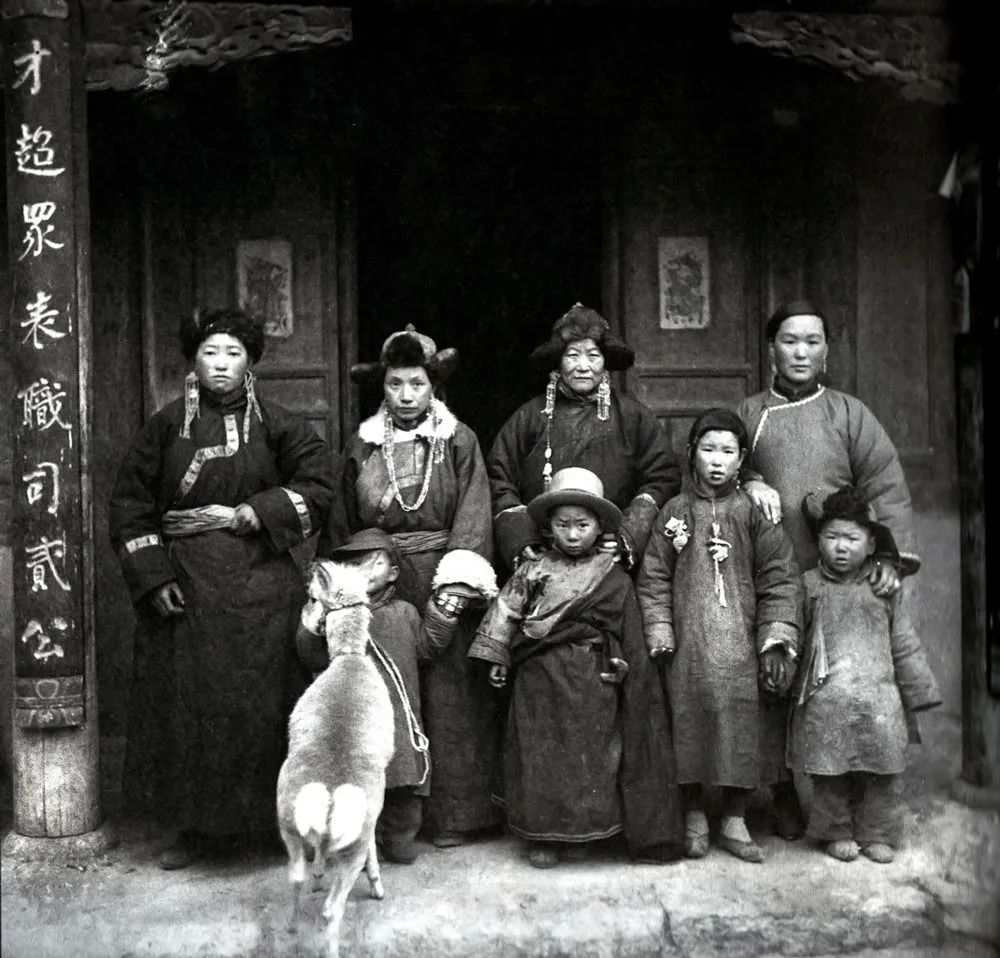

其子庄文骏日后说,父亲“为人憨厚,待人诚恳”,因此得以取得原本对�拍照没有兴趣的当地人的信任。“父亲每拍摄了一个人,就在当天晚上冲洗出来,第二天再派人送到被摄者手中。这样一来二去,父亲与被摄者之间建立了良好的关系,父亲免费拍照并赠送照片的消息在当地也传开了,人们的兴趣也变大了。慢慢的,一天上百个人的来找父亲给自己拍照。白天摄影,晚上就在桌子下面围成的‘土暗房’里冲洗,并认真地逐张书写说明文字。”

在藏区,庄学本买了帐篷,以便跟当地人打成一片。在西藏俄洛,土司夫人那贞汪姆专门为他搭了一个红帐篷做暗房,这在当时是最高的待遇,纷纷前来的当地人挤满帐内,伸手不见五指也不肯离去。

在彝区昭觉城内,他则带了一台留声机,“夷人初听唱片,以为机中有鬼,因此天天有数百人进城参观,看了惊奇赞叹,我也就有充分的机会和他们照相或访问。彼此渐渐厮混熟了。”(庄学本语)

《羌戎考察记》

重新发现庄学本是学界公认的几十年来中国影像史学最重要的收获,为世人了解这位几被遗忘的摄影大师找到最好的读本。

孤立无援,在盗匪出没的川、甘、青、康边地行走,还要用手中的照相机拍摄鲜为人知的风习与人物,以及绘制地图、搜集标本、记录口头传说——这一切其实绝非今日青年所想象的那般浪漫。历经战火,劫后遗存的文字与影像将向我们缓缓揭开近百年前西南边地的真相。

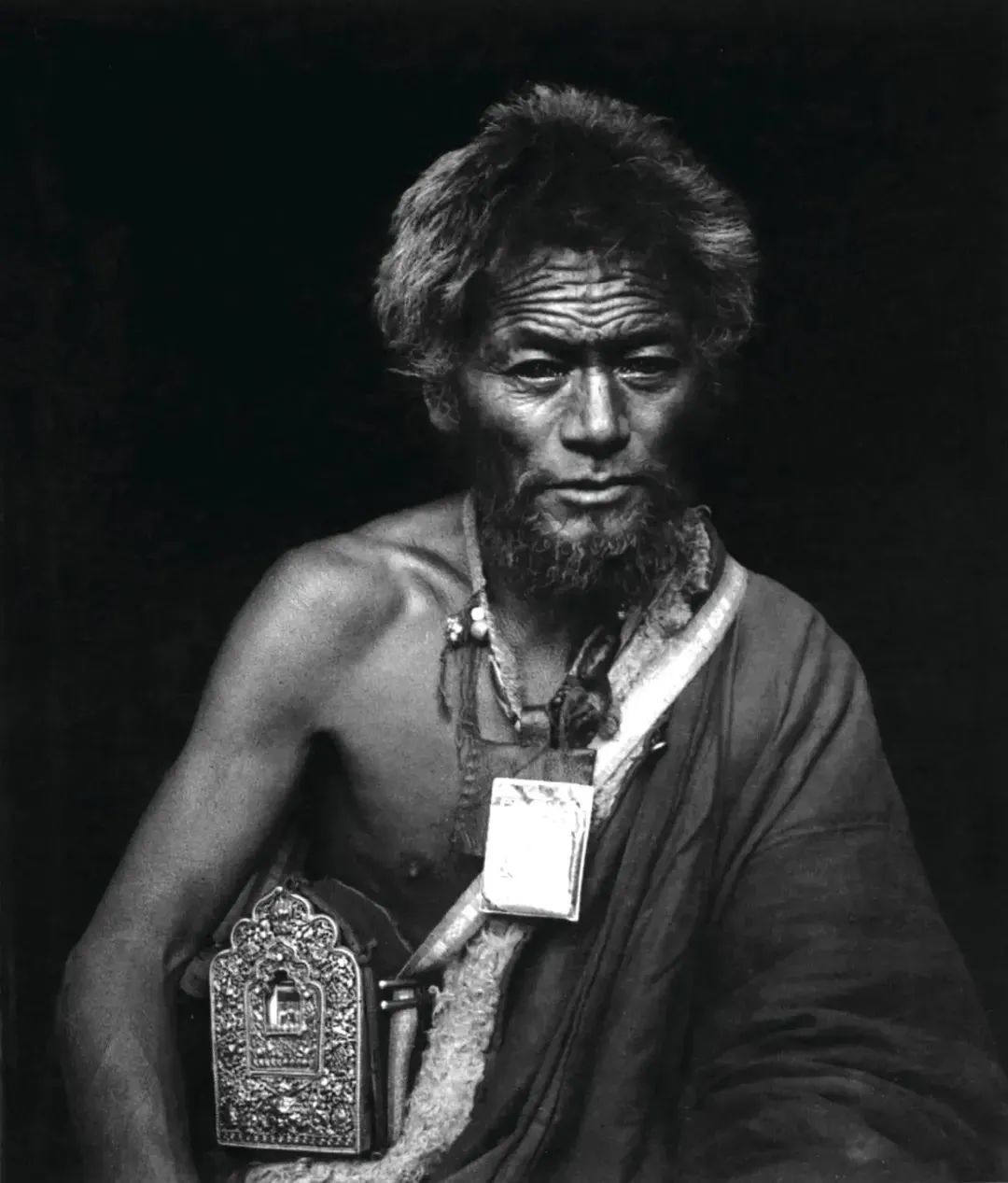

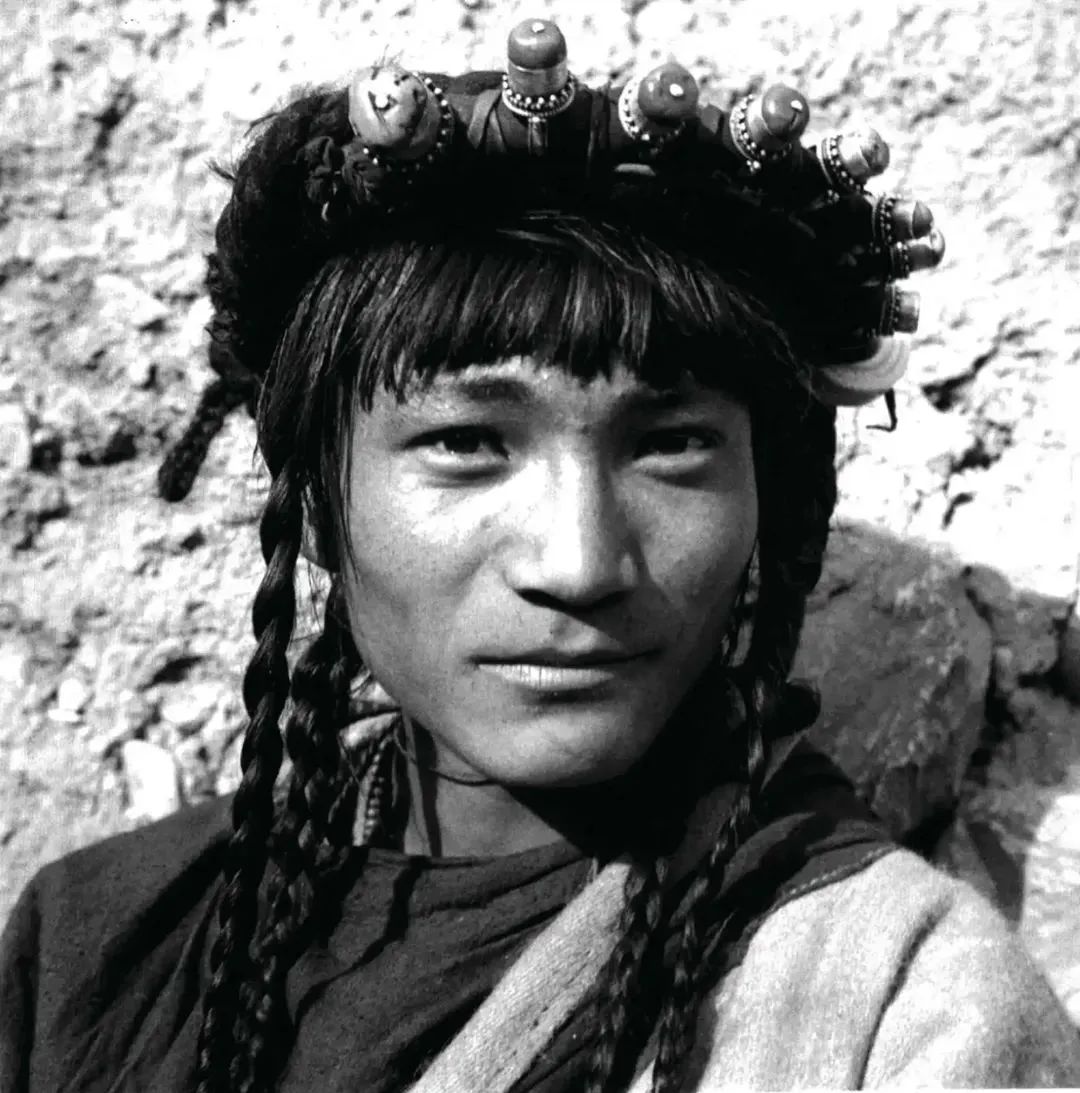

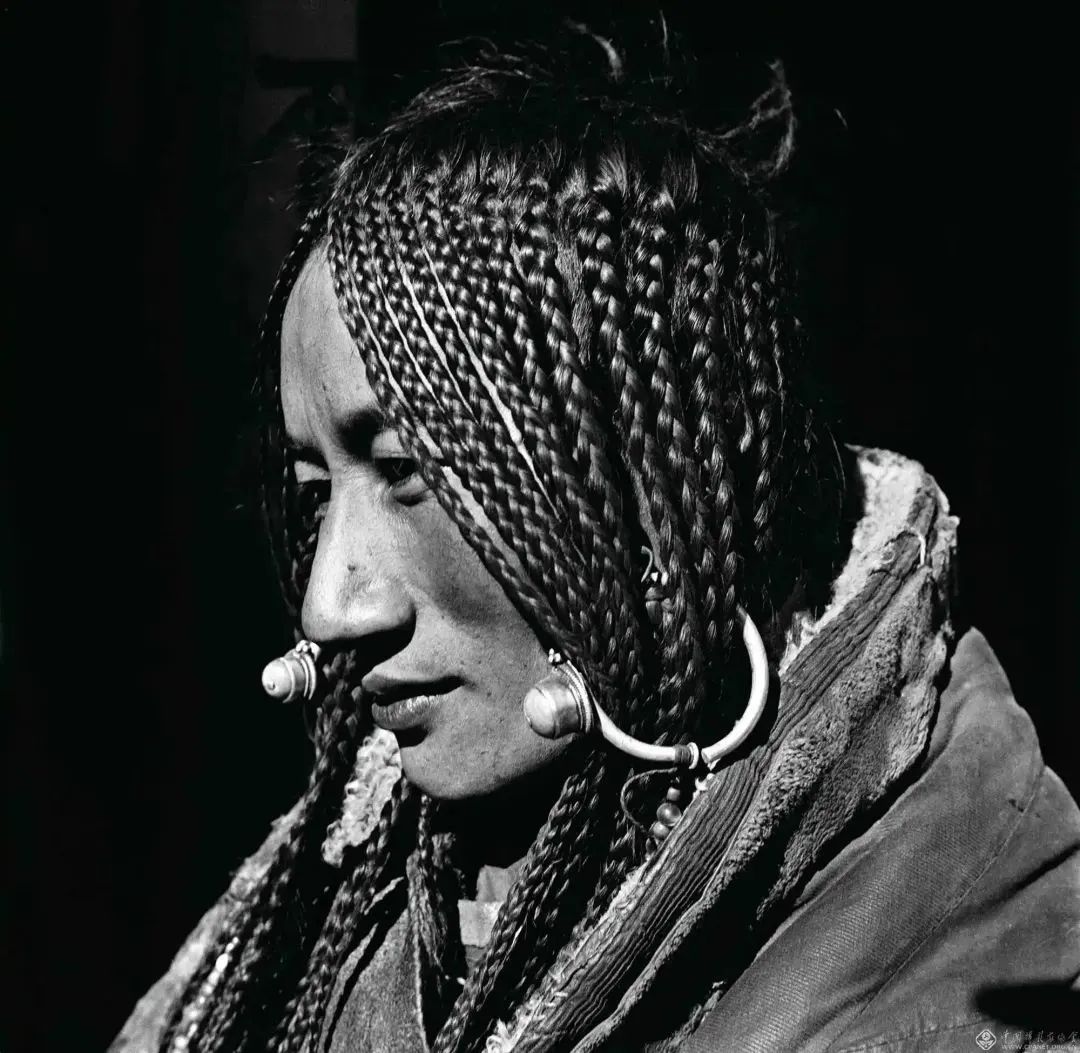

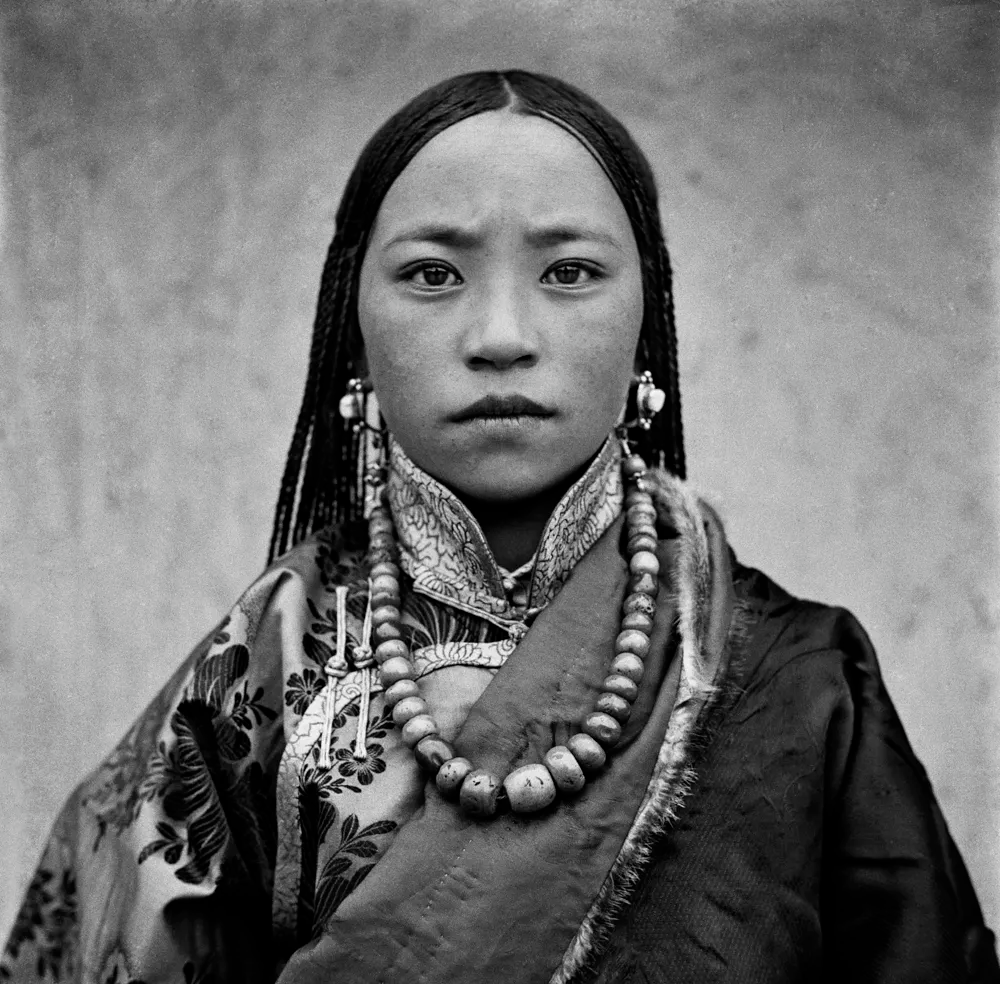

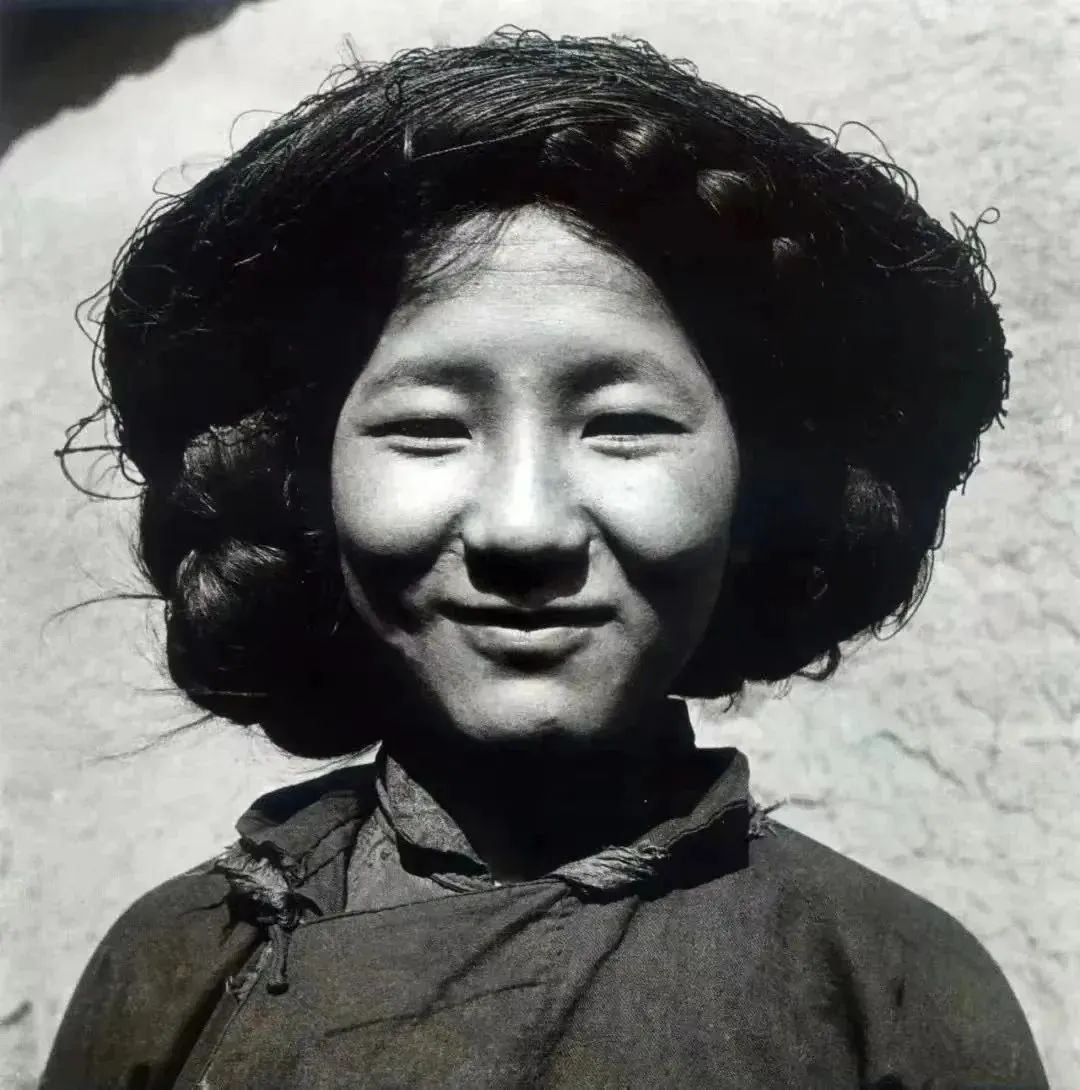

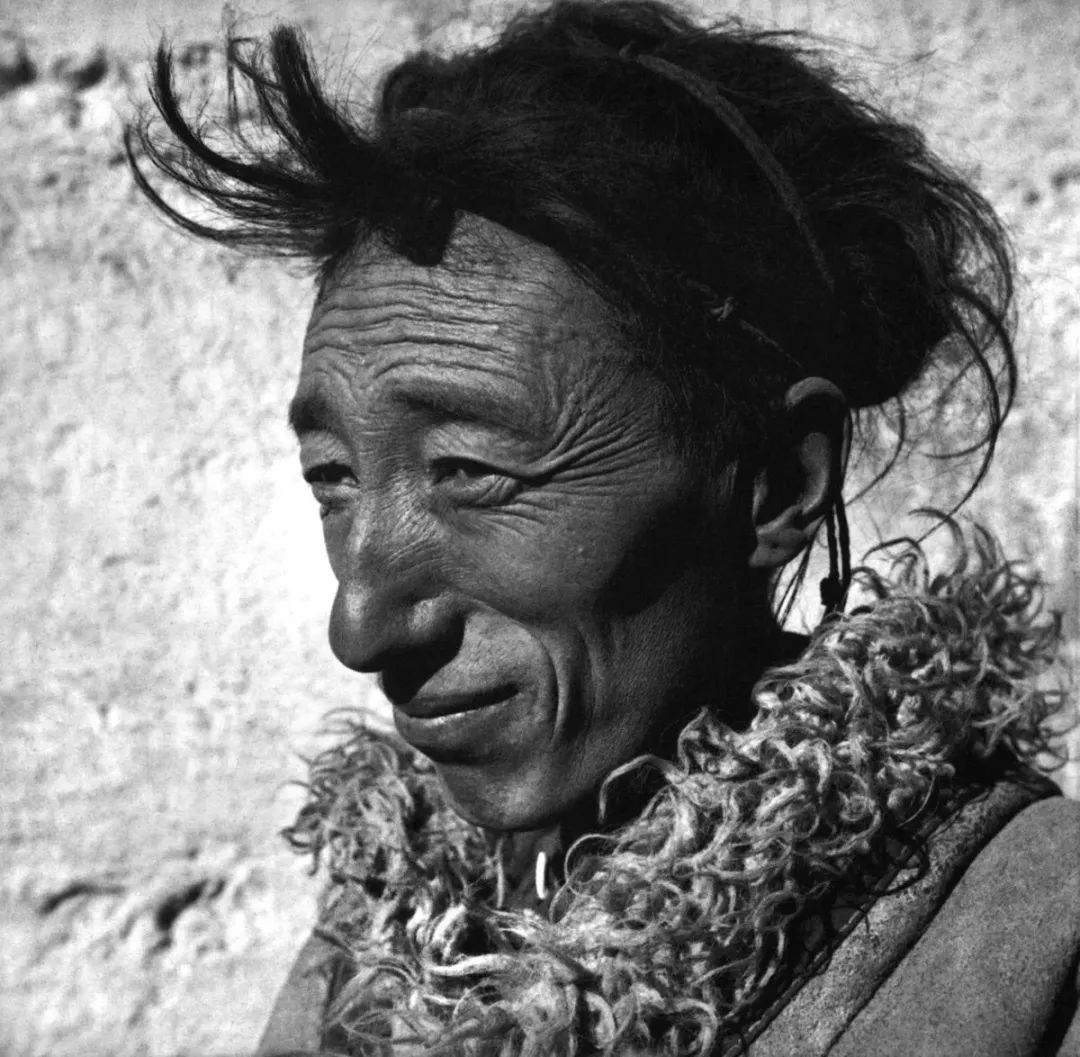

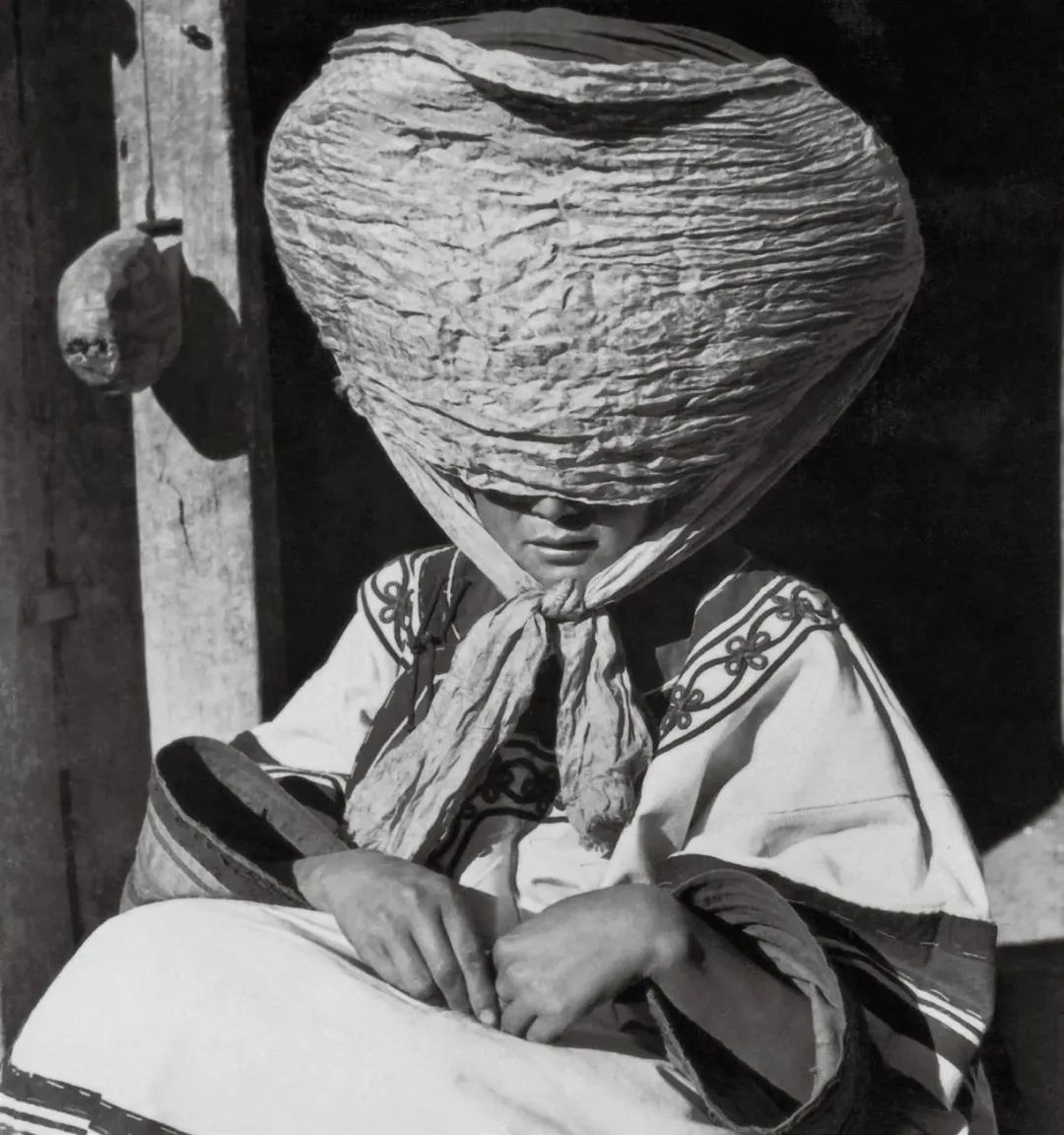

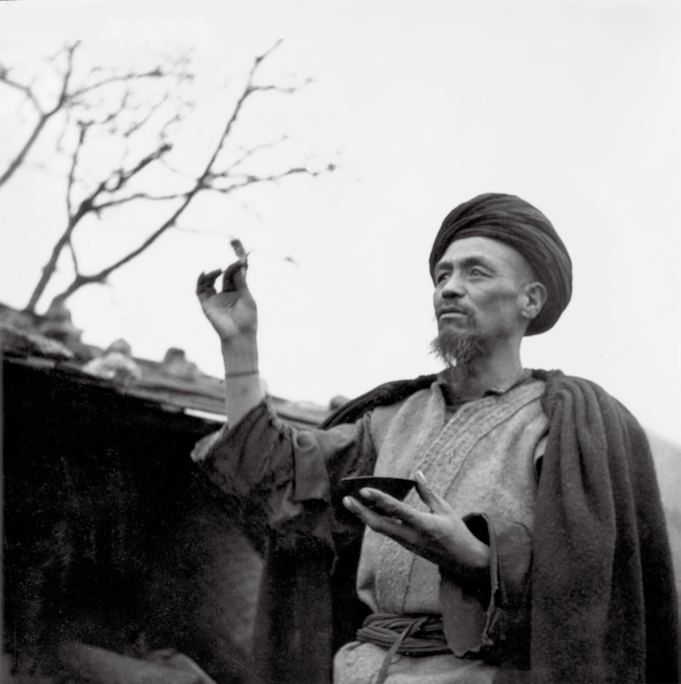

庄学本的摄影是需要凝视的,他将一种文明与尊严的力量赋予了所观照的边地人民。而这份人性的尊严,长久以来不但为主流社会所忽视,��更为在中国土地上“武装探险”的西方闯入者所践踏,却借由这数千张藏在档案袋里留存至今的老照片,令近百年后的我们肃然起敬。

眉目俊朗的康巴青年、纯真无邪的嘉绒少女、雄鹰般矫捷的摩梭族人身影……在庄氏的镜头下,他们超越时空的疆界,骄傲地与我们目光交汇。

评论

“庄学本的图片是其中最有艺术和人类学双重价值的;当我有幸看到庄学本的数千张照片时,最震撼我的是他拍摄的肖像。搜寻记忆,似乎还没有那一位中国当代摄影家的肖像作品像他的这些作品一样对我具有那么深刻的震动。我想即使就凭这些肖像作品,庄学本就有足够的资格成为中国摄影史上重要的大师级人物。那一张张面孔具有巨大的凝聚力,只要凝视就会被感动,哪怕目光只是匆匆而过,你都无法不驻足停留。我们被触动的是内心的柔软之处而不仅仅是�眼球。庄学本的图片有一种摄影人梦想中的境界:自我的消失。我很难想象当那些人们与他双目相对的时候,他们是怎样超越了眼前陌生的照相机和这个汉地男人,而独自存在的?”摄影评论家李媚如是说。

【版权归原作者所有,仅供分享】